技能実習制度は様々な決まりがあり、制度の内容が複雑です。

「技能実習生を受け入れたいけど、制度がよくわからない」というご相談を受けることもあります。

※関連情報:技能実習制度とは?

技能実習制度を運用する上で指針となるのが、技能実習制度運用要領です。

本記事では技能実習制度運用要領について、分かりやすく解説していきます。

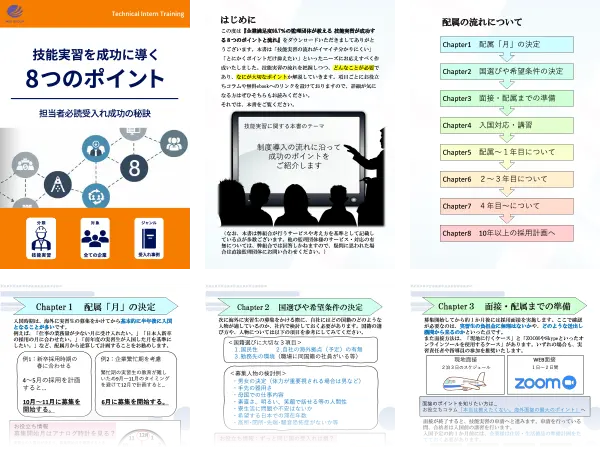

制度がわかる無料ダウンロード資料 技能実習を成功に導く8つのポイント

- この資料でわかること

- ・技能実習生の国籍の選び方

- ・技能実習生配属までの流れ

- ・配属から2年目、3年目への移行方法

- ・技能実習3号と特定技能の違い

エヌ・ビー・シー協同組合のサポート内容が分かる資料をダウンロードする

※個人情報入力の必要はありません。自動でダウンロードされます。

技能実習制度運用要領改正のお知らせ(2025年6月1日)

今回の改正は、日本の刑法改正に伴う「懲役」および「禁錮」から「拘禁刑」への用語統一と、制度運用に関する基準の明確化が主な内容となっています。

⇒技能実習を成功に導くポイントがわかる資料をダウンロードする(無料)

刑罰用語の統一

欠格事由や罰則規定において、従来の「懲役」および「禁錮」は、改正後の刑法等に基づき「拘禁刑」に統一されました。拘禁刑には、旧刑法(明治40年法律第45号)に規定されていた懲役および禁錮が含まれます。

欠格事由に関する改正点

各種責任者や申請者の要件について、「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められました。

• 技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員

欠格事由が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改正されました。

• 技能実習計画認定の欠格事由(法第10条第1号)

認定を受けられない者に該当する刑罰が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に変更されました。

• 外国の送出機関

送出機関またはその役員が満たすべき要件(規則第25条第6号)において、「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められました。

• 監理責任者

監理責任者の欠格事由について、「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められました。

罰則規定に関する改正点

技能実習法に基づく各種禁止行為や命令違反に対する罰則の刑種が「懲役」から「拘禁刑」に統一されました。

• 改善命令違反

実習実施者(法第111条第1号)および監理団体(法第111条第3号)に対する罰則が、6月以下の懲役から6月以下の拘禁刑に変更されました。

• 無許可実習監理・名義貸し

監理事業の名義貸し(法第109条第4号)や無許可実習監理(法第109条第1号)の罰則が、1年以下の懲役から1年以下の拘禁刑に変更されました。

• 強制労働の禁止

暴力、脅迫、監禁等による技能実習の強制(法第108条)の罰則が、1年以上10年以下の懲役から1年以上10年以下の拘禁刑に変更されました。

◦ 関連して、労働基準法第117条に定める強制労働の禁止違反に対する罰則も、懲役から拘禁刑に改正されています。

• 違約金等の禁止(法第111条第4号)

罰則が6月以下の懲役から6月以下の拘禁刑に変更されました。

◦ 関連して、労働基準法第119条に定める賠償予定の禁止(第16条)違反に対する罰則も、懲役から拘禁刑に改正されています。

• 旅券・在留カードの意思に反する保管(法第111条第5号)

罰則が6月以下の懲役から6月以下の拘禁刑に変更されました。

• 申告をしたことによる不利益な取扱い禁止(法第111条第7号)

罰則が6月以下の懲役から6月以下の拘禁刑に変更されました。

技能実習生の宿泊施設に関する要件の明確化

技能実習生の宿泊施設における避難設備の要件が改正・明確化されました。

• 避難階段の設置基準の変更

改正前は「通常時15人以上の者が2階以上の寝室に居住する場合、1箇所は避難階段としなければならない」という詳細な規定がありました。

改正後は「2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数15人未満の場合は1箇所)設ける措置を講じること」とされました。

• 代替措置の明確化

すべり台、避難はしご、避難用タラップ等の同様の代替措置により技能実習生の安全が確保できる場合には、その旨を「技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書」(参考様式第1-16号)の特記事項に記載し、疎明資料を添付して申請することが可能であると明確化されました。

企業単独型技能実習の人数枠に関する基準の一部変更

企業単独型技能実習において、継続的かつ安定的に実習を行わせることができる体制の要件の一部が更新されました。

• 小売業の常勤職員数の明確化

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に該当する大企業者の定義のうち、小売業の要件として、「資本金5000万円以上又は(常勤職員)51人以上」であることが明記されました。

技能実習制度運用要領改正のお知らせ(2024年11月1日)

今回の改正では、技能実習制度における「やむを得ない事情」がある場合の転籍に関する運用に対して、改善が行われました。

※関連情報:やむを得ない事情による場合の運用について【運用要領一部改正】

技能実習を続ける上での問題となる「やむを得ない事情」に関しての、該当性に関する曖昧な表現等が改善され、さらに技能実習制度の環境が健全なものになったといえます。

技能実習制度運用要領改正のお知らせ(2024年4月11日)

今回の改正では、技能実習生の時間外労働、深夜労働について変更がありました。

※関連情報:技能実習生の時間外労働について【運用要領一部改正】

※関連情報:技能実習生の深夜労働について【運用要領一部改正】

技能実習制度においての時間外労働の在り方が明確化され、技能実習の目的が「技能修得であること」が改めて記載されました。その中でも、軽微変更届に加えて理由書の提出も義務付けられました。

※関連情報:残業時間が多い場合は『変更届』を出す必要があるって本当?!

運用要領はこれまでも幾度も改正が繰り返されており、時代に即した制度へと改善されています。 2020年4月3日の改正では、技能実習生への働き方改革の適用が明記されました。

※関連情報:労働基準監督署が許可してもダメ! 残業超過にご注意を!!

技能実習制度の運用要領とは

技能実習運用要領とは「技能実習制度に関する法律や規制の解釈を示し、制度運用上の留意事項を明示するもの」です。

技能実習制度は1993年に誕生し、制度開始から長い間「出入国管理及び難民認定法」を根拠法令として実施されてきましたが、2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」)」が施行され、技能実習制度が大きく改正されました。これに伴い、関係者(法務省、出入国在留管理庁、厚生労働省、外国人技能実習機構、監理団体、実習実施者、技能実習生等)が共通認識を持ち、円滑に制度の運用が行われるようになるよう、「技能実習制度運用要領」が作成されました。

技能実習運用要領の果たす役割

技能実習運用要領は、技能実習制度に携わる全ての関係者が理解する必要があります。技能実習生を受け入れる企業のご担当者様も例外ではありません。

技能実習運用要領の内容を理解していなければ、気付かないうちに制度違反となってしまい、罰則を受けてしまう事に繋がりかねません。また、技能実習生への指導も正しく行うことができず、本来の目的である「技術移転」ができなくなってしまう可能性もあります。

技能実習運用要領は、関係者全員が共通認識をもつための重要な資料です。円滑に技能実習を運用するためにも、内容を理解しておきましょう。

⇒受入れ企業が理解しておくべき法律がわかる資料をダウンロードする(無料)

新しくなった技能実習制度

ここでは新しくなった技能実習制度について、5つの視点から確認してみましょう。

⇒技能実習制度制定の歴史がわかる資料をダウンロードする(無料)

①外国人技能実習機構の設立

技能実習法の制定に伴い、技能実習制度が適切に実施されるよう監理・監督をする機関として「外国人技能実習機構」が設立されました。

外国人技能実習機構は、主に技能実習計画の認定や実習実施者の届出受理、監理団体の許可申請の受理などの業務を行います。また、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や技能実習生からの申告・相談にも応じ、技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護に関する業務も行っています。

第2章第1節第1 外国人機能実習機構の設立

技能実習法に基づき外国人技能実習機構(以下「機構」という。)が設立されました。機構は、後述する技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等を始め、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、技能実習生からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行っています。機構は、東京に本部事務所を置くほか、全国で13か所(札幌、仙台、水戸、東京※、長野、富山、名古屋、大阪、広島、高松、松山、福岡、熊本)の地方事務所・支所において業務を行っています。※ 東京には、本部事務所とは別に、地方事務所も開設

②監理団体の許可制

技能実習法ができる前は、地方入国管理局が個々の技能実習生の手続きを行う過程で監理団体を介していましたが、「監理団体としての許可」は行われていませんでした。

現在は、監理事業を行うためには主務大臣の許可が必要となり、許可を得るための要件が技能実習法や関連法令で規定されています。また一度許可を受けた後でも、基準を満たさなくなった場合には、監理事業の一部または全部が停止されたり、許可が取り消されたりすることもあります。「監理団体の取り消し処分」ができるようになったことも、技能実習法の大きな特徴といえるでしょう。

⇒認定取り消しを受ける監理団体ってどんなの?(無料ダウンロード資料)

第5章 監理団体の許可等

監理団体は、その責務として、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たす(法第5条)こととされています。監理団体は法律に則り、実習実施者と技能実習生との間の雇用関係の成立のあっせんや実習実施者に対する指導・監督、技能実習生の相談対応などを行わなければなりません。

③技能実習計画の認定制度

技能実習法ができる前にも技能実習計画の作成や提出は行われていましたが、認定までは行われていませんでした。現行の制度では、実習実施者(企業)は技能実習計画を作成・提出をし、技能実習機構に計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。

技能実習計画には法律や関連法令で定められた事項や添付書類の記載が必要です。一度認定を受けた場合でも、基準を満たさなくなった場合や計画通りに実習が行われていない場合には、認定の取り消しが行われます。上記の監理団体の「取り消し処分」と同様、技能実習計画自体も取り消し処分が可能となっています。

第4章 技能実習計画の認定等

技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければなりません。そのため、技能実習生ごとに作成する技能実習計画は、技能実習の目標や内容、技能等の評価、技能実習を行わせる体制、技能実習生の待遇等に関する基準を全て満たしている必要があり、実習実施者は、関係法令を遵守し、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせる責務があります。

④技能実習生の保護

技能実習法では、技能実習生の保護策が規定されています。

技能実習の強制や違約金の設定、旅券や在留カードの保管などへの禁止規定が含まれており、これらに違反した場合には受入れ停止処分などの罰則が下されます。また企業や監理団体が違反を犯した場合、技能実習生本人が通報・申告することができます。

第6章 技能実習生の保護

監理団体(※)又はその役職員は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはなりません(法第46条)。

※ 許可を受けた監理団体のほか、許可を受けずに実習監理を行う者も含みます。

○ 監理団体(※)又はその役職員は、技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません(法第47条第1項)。また、監理団体(※)又はその役職員は、技能実習生等(技能実習生になろうとする者を含みます。)に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはなりません(法第47条第2項)。 ※ 許可を受けた監理団体のほか、許可を受けずに実習監理を行う者も含みます。

○ 実習実施者若しくは監理団体(※)又はこれらの役職員は、技能実習生の旅券又は在留カードを保管してはなりません(法第48条第1項)。また、実習実施者若しくは監理団体(※)又はこれらの役職員は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはなりません(法第48条第2項)。

※ 認定を受けた実習実施者又は許可を受けた監理団体のほか、認定を受けずに技能実習を行わせる者又は許可を受けずに実習監理を行う者も含みます。

○ 実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役職員が技能実習法令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができます。また、この申告をしたことを理由として、技能実習生に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています(法第49条)。

⑤優良な実習実施者・監理団体に対する優遇措置

技能実習法では、優良な実習実施者(企業)および監理団体に対し、優遇措置が取られることが決められています。

「優遇措置」とは具体的に以下の2点です。

・技能実習3号(4・5年目)への移行が可能

・基本人数枠の倍増

▼優良な実習実施者(受入れ企業)の条件

「優良な実習実施者」の基準は、以下の項目を総合的に評価し、高い水準の技能修得能力を有すると認められる場合に該当します。

- 1、技能等の修得等に係る実績

- 2、技能実習を行わせる体制

- 3、技能実習生の待遇

- 4、出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

- 5、技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況

- 6、技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況

これらの項目で150点満点中6割の90点以上を獲得すれば「優良」と判断されます。

⇒優良かどうかがわかるセルフ診断チェックリスト(無料ダウンロード)

第4章第1節第11 優良な実習実施者に関するもの

優良な実習実施者の基準については、規則第15条において、同条第1号から第6号までに掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとするとされています。

▼優良な監理団体の条件

監理団体の許可には特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があり、一般監理事業がいわゆる「優良な監理団体」となります。

一般監理事業の許可を受けると、技能実習1号、技能実習2号に加えて、さらに2年間実習可能な技能実習3号の監理事業を行うことができるようになります。

一般監理事業の許可を受けるためには、高い水準を満たした優良な監理団体でなければなりません。企業と同様、一般監理事業の許可についても150点満点の点数表で6割の90点以上を獲得する必要があります。優良認定を受けた受入れ企業が、優良な一般監理団体から技能実習生を受け入れる場合に限り、優遇措置が受けられるのです。

第5章第2節第7 優良な監理団体に関するもの

優良な監理団体の基準については、規則第31条において、同条第1号から第5号までに掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとするとされています。

制度の正しい運用には技能実習運用要領が重要

技能実習制度の適正な運用には技能実習運用要領への理解が必要です。技能実習を運用する際の重要なポイントが理解できることはもちろん、制度違反を避けることもできます。技能実習運用要領をしっかり理解し、適切な運用を心掛けましょう。