技能実習制度とは【日本の最先端の技術・技能を、技能実習というOJTを通じて開発途上国へ移転し、途上国の将来を担う「人づくり」を行うことを目的とした制度】です。

⇒監理団体が教える「技能実習が成功する8つのポイント」をまとめた資料をダウンロードする

ここでは

- ・技能実習制度の目的と歴史

- ・技能実習生の受入れ方法

- ・技能実習生が配属されるまでの流れ

- ・技能実習生配属後の流れ

- ・受入れ企業、監理団体の役割

- ・技能実習を成功させるためのポイント

について解説していきます。

制度がわかる無料ダウンロード資料

【技能実習が成功する8つのポイントと流れ】

- この資料でわかること

- 技能実習生の国籍の選び方

- 技能実習生配属までの流れ

- 配属から2年目、3年目への移行方法

- 技能実習3号と特定技能の違い

エヌ・ビー・シー協同組合のサポート内容が分かる資料をダウンロードする

※個人情報入力の必要はありません。自動でダウンロードされます。

技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、「日本が国際貢献を果たす」ことを目的として1993年に創設されたました。

厚生労働省は外国人技能実習制度について、以下のように解説しています。

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。 【厚生労働省:外国人技能実習制度について】

技能実習制度の目的

技能実習制度は人材育成のための制度であり、人手不足解消のための手段ではありません。日本の最先端の技術・技能を、技能実習というOJTを通じて開発途上国へ移転し、途上国の将来を担う「人づくり」を行うことを目的としています。

ニュースやネットなどで、技能実習生が「外国人労働者」と表現されることもありますが、技能実習制度の基本理念に「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されており、そのための法律や体制が整備されています。また、技能実習生の受入れ企業様や監理団体にはその責務があります。

技能実習法では、以下の通り定められています。

- 【技能実習の基本理念】

- 技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならない。

- 技能実習は、労働力の供給の調整の手段として行われてはならない。

- 【国の責務】

- この法律の目的を達成するため、基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。

- 【実習実施者の責務】

- 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

- 【監理団体の責務】

- 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

- 【技能実習生の責務】

- 技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。

技能実習制度の歴史

技能実習制度は、1960年代から始まった、海外にある現地法人の社員研修として行われた「研修制度」を前身とします。

1990年代になると監理団体による研修生の受入れが始まり、海外に拠点を持たない中小企業も研修生の受入れができるようになりました。

研修生は「労働者」として受け入れられたものではないため、労働者を保護する法律の対象外となっていました。報酬は月に約6万円程度。研修制度は制度としての立て付けが良いとはいえないものだったため、残業や夜勤が禁止されているにも関わらず残業をさせたり、残業をしても残業代を払わないような企業もあったようです。

この時代の研修生・技能実習生は労働環境が劣悪だったため、今日まで続く「技能実習は奴隷制度」という誤解の原因となりました。

こうした状況の中、2010年に入管法が改正され技能実習制度が成立しました。技能実習制度が成立したことにより技能実習生を保護するための体制も整備され、ルールを破った企業には受入れ停止等の処分が下されるようになりました。

2017年には「外国人技能実習生の適正な実施及び、技能実習生の保護に関する法律」が施行され、技能実習生の人権を守るための枠組みが確立しました。

※関連情報:【今こそ振り返ろう】技能実習制度の歴史

実習可能な期間

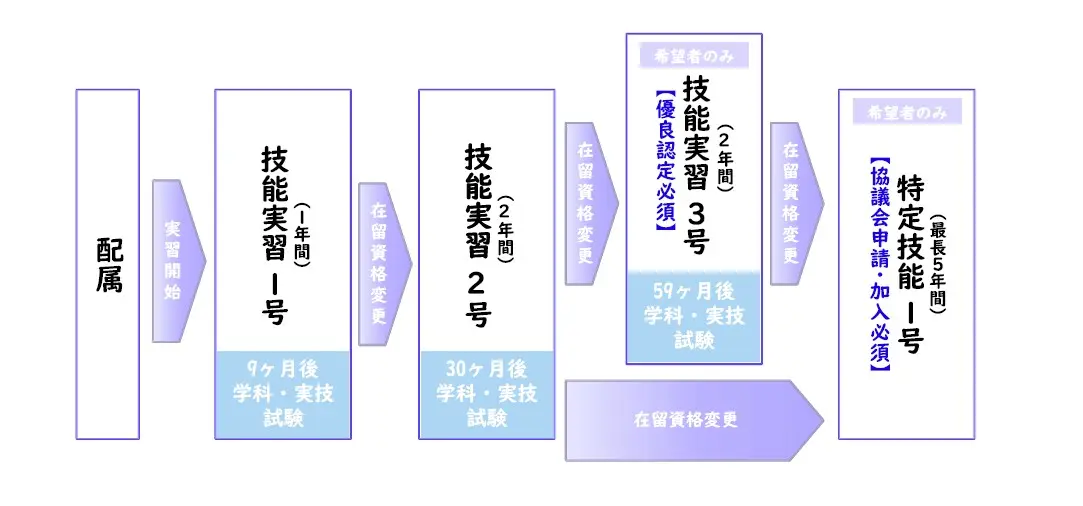

技能実習の期間は基本的に3年間です。条件を満たせば2年間延長ができ、最長5年間の実習が可能となります。

技能実習の期間には、在留資格(ビザ)が深く関わります。1年目の技能実習期間を「技能実習1号」、2年目3年目の2年間を「技能実習2号」という在留資格で過ごします。

※関連情報:技能実習2号とは?1号との違いと移行要件を解説

3年間の実習を終えた後、一定の条件を満たすことが出来れば「技能実習3号」に在留資格を変更し、技能実習を2年延長することが可能となります。

技能実習3号に移行する要件は、以下の通りです。

- ・技能実習生が技能検定随時3級に合格していること

- ・監理団体が優良認定を受けていること

- ・受入れ企業様が優良認定を受けていること

技能実習生、監理団体、受入れ企業様がそれぞれの要件を全て満たせすことで、技能実習3号へと移行することが可能となります。

実習可能な職種

技能実習は全ての職種で受入れ可能というわけではありません。OJTで高度な技術を修得することを目的としていることから、単純労働等での受入れもできません。またその目的から、実習中に行うべき必須作業も明確に定められています。

受入れ可能職種の中でも特に実習が3年間可能となる「技能実習2号への移行ができる職種」のことを「移行対象職種」と呼び、従事する業務内容についても規定されています。

※関連情報:技能実習生受入れ可能職種【職種別詳細情報】

2号移行対象職種は、2024年4月現在90職種165作業となっています。

【厚生労働省:移行対象職種一覧】

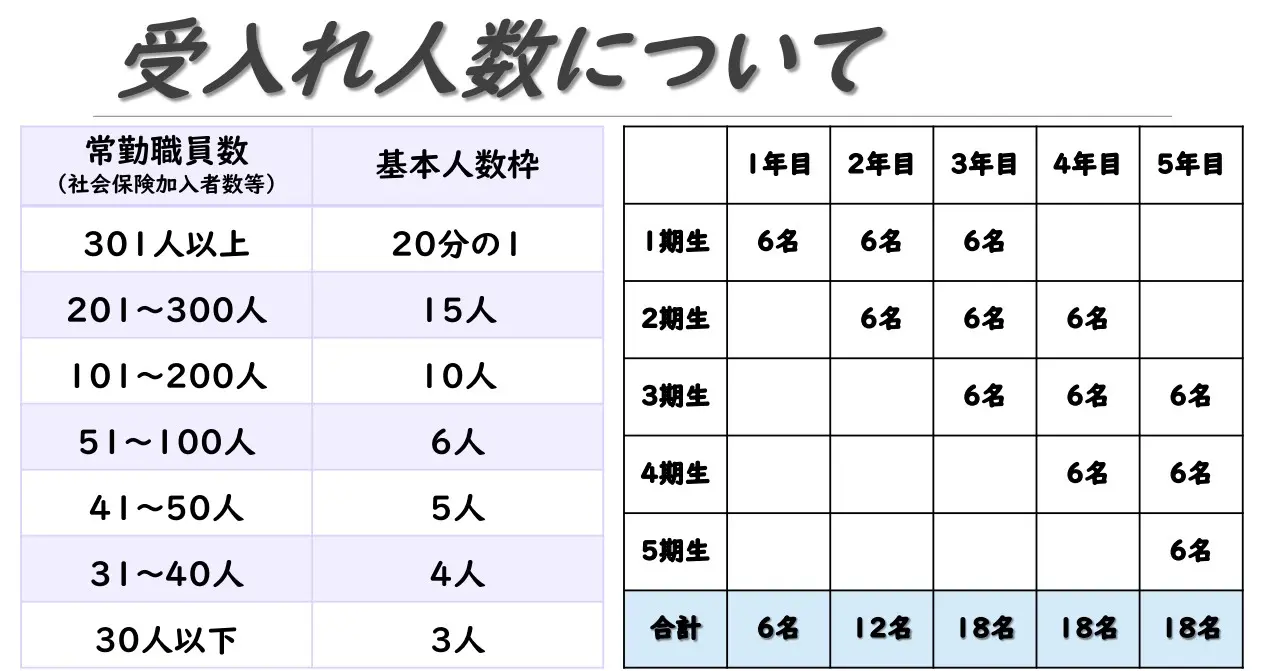

受入れ人数枠

技能実習の適正な実施と技能実習生の無理のない育成のために、技能実習生受入れの基本人数枠が定められています。

※関連情報:技能実習生受入れは何人まで?適正な受入れ人数を解説

技能実習生の受入れ人数枠は、受入れ企業様の常勤職員数に応じて定められています。

基本人数枠は、以下の通りです。

例えば、常勤職員が60名の場合は「51人~100人」に該当するため、基本人数枠は6名となります。

1年間に最大6名の受入れが可能で、毎年6名ずつ受け入れると3年後には18名の技能実習生が在籍することになります。

技能実習生の要件と在留資格

現在、多くの技能実習生が日本で実習を行っていますが、誰でも技能実習生になれるというわけではありません。技能実習生になるためには、一定の要件を満たし、在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

技能実習生の要件

技能実習生になるには以下の要件を満たす必要があります。

- ・日本で従事する業務について、母国で同種の業務に従事した経験があること

- ・技能実習に従事する事を必要とする特別な事情があること

つまり、その職種の経験者であるか、特別な事情があることが、技能実習生になるための要件となります。

特別な事情には、以下のケースが該当します。

- ・教育機関において、業務に関連する教育を6か月以上又は320時間以上おこなっている場合

- ・技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合

- ・受入れ企業様や監理団体と、送出国との間の技術協力上特に必要があると認められる場合

これらの要件を満たした人が、技能実習生として日本で技能実習を行うことができます。

技能実習生の在留資格

外国人が日本に在留するにあたって、在留資格(ビザ)を取得する必要がありますが、技能実習生には「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」という在留資格が与えられます。

- 技能実習1号・・・最初の1年間

- 技能実習2号・・・2、3年目の2年間

- 技能実習3号・・・4、5年目の2年間

それぞれの在留資格の期限の終わりに「技能検定」という検定を受験し、合格すれば次の在留資格に移行することができます。検定の名称は職種によって若干異なりますが、一般的に技能実習1号の終わりに受ける試験を「基礎級」、技能実習2号の終わりに受ける試験を「随時3級」、技能実習3号の終わりに受ける試験を「随時2級」と呼びます。

※関連情報:技能検定試験とは?試験の目的と対策を解説

技能実習の在留資格には「イ」と「ロ」の2種類がありますが、「イ」が企業単独型、「ロ」が団体監理型の在留資格となります。

- 「技能実習1号 イ」・・・企業単独型の技能実習1号ビザ

- 「技能実習2号 イ」・・・企業単独型の技能実習2号ビザ

- 「技能実習1号 ロ」・・・団体監理型の技能実習1号ビザ

- 「技能実習2号 ロ」・・・団体監理型の技能実習2号ビザ

技能実習生を受け入れる方法

技能実習生を受け入れる方法には「企業単独型」「団体監理型」の2種類があります。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

企業単独型

企業単独型は、監理団体を通さずに企業独自で直接技能実習生を受け入れる方法です。様々な手続きを全て企業単独で行うため、比較的規模の大きい企業のみが対象となります。

海外の支店や関連企業、取引先等の職員を技能実習生として受け入れ、日本で教育を行う場合などによく用いられます。

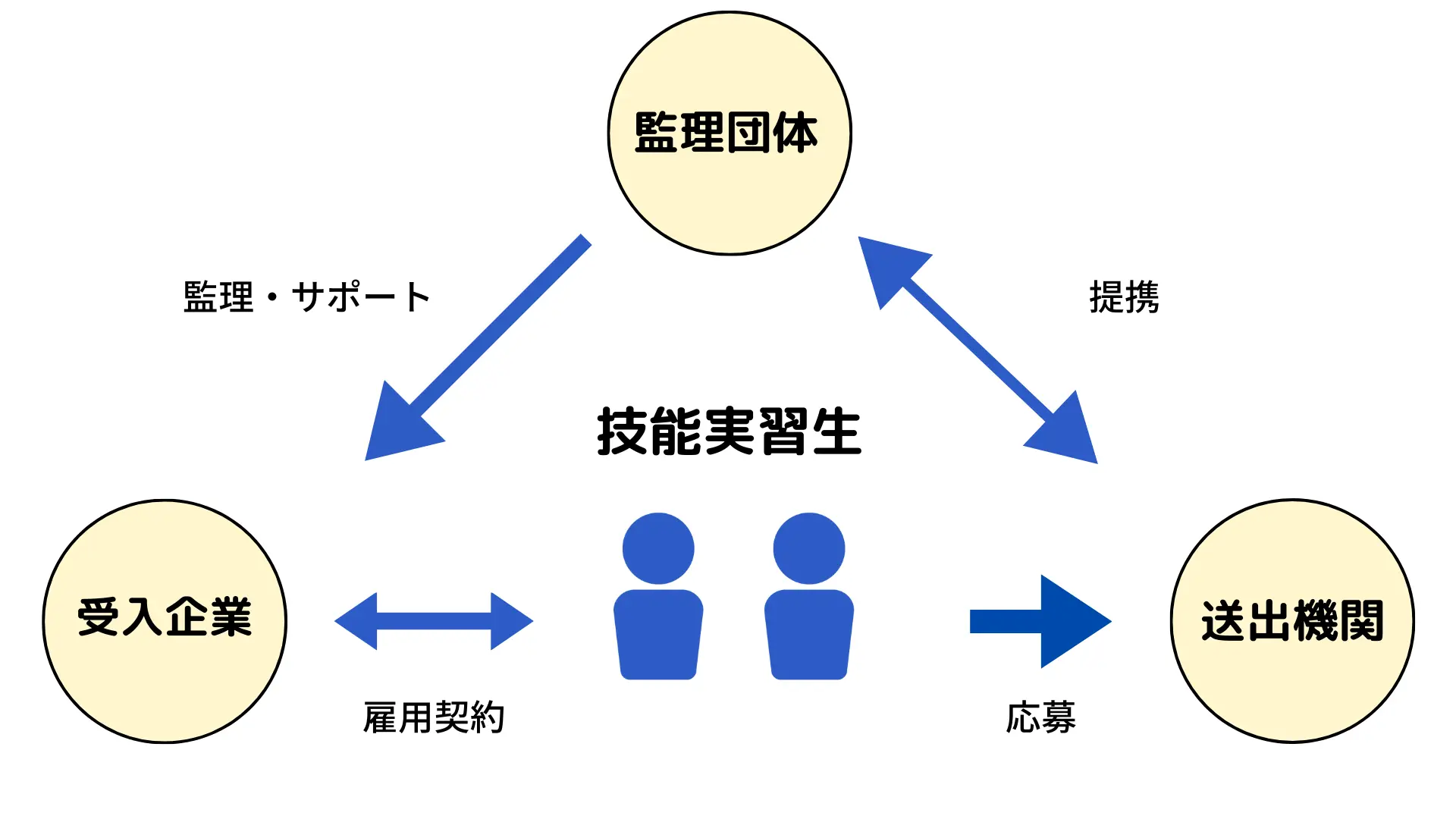

団体監理型

団体監理型は、国から認可を受けた監理団体を通じて技能実習生を受け入れる方法です。現在98%以上の技能実習生は団体監理型で受け入れられていますので、ほとんどの技能実習制度の運用には監理団体が関わっているといえます。

※関連情報:監理団体とは?役割と選ぶポイントを解説

団体監理型で技能実習生を受け入れると、監理団体から以下のようなサポートを受けることができます。

-

・技能実習生の入出国に関する手続き支援

-

・配属までの、技能実習生への日本語教育の実施

-

・受入れ企業様への配属時の手続きサポート

-

・通訳スタッフによる言語サポート

-

・定期巡回による日々のサポート

監理団体のサポートを受けながら技能実習を運用できますので、様々な負担が軽減されます。

技能実習生受入れの流れ

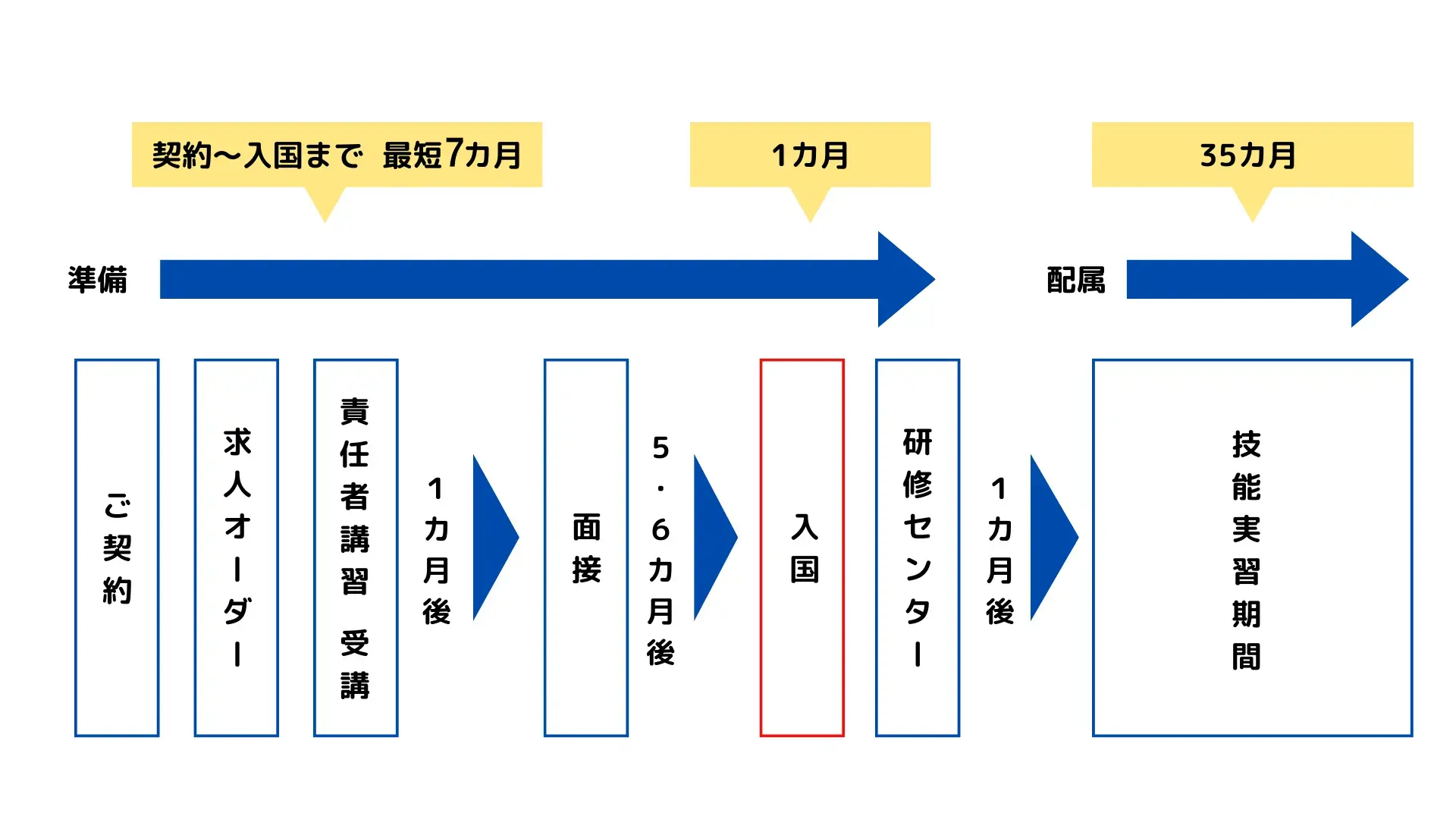

技能実習生の受入れを決めても、すぐに配属されるわけではありません。技能実習生の受入れを決めてから受入れ企業様に配属されるまで、最短で7ヵ月の期間を要します。

※関連情報:外国人技能実習生受入れの流れを詳しく解説

受入れ企業様は技能実習生の受入れに向けて、費用や受入れまでのスケジュールを確認しつつ、監理団体と契約を結びます。契約締結後には技能実習生の募集のために求人票を作成し、面接の準備を進めていきます。

それ以外にも、技能実習生の国選び、受入れ条件の設定、技能実習責任者講習の受講等、受入れ企業様は技能実習生の受入れにあたって様々な準備が必要となります。順に見ていきましょう。

国選び

まずは、どの国から技能実習生を受け入れるのかを決めます。

現在、技能実習生の送出国は、ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、中国、タイ、カンボジア、モンゴル、スリランカ等、15か国です。 国によってそれぞれ特徴がありますので、国民性等を考慮した上で、監理団体と相談しつつ国籍を決めるとよいでしょう。

⇒インドネシア人技能実習生がよくわかる資料をダウンロードする

⇒ベトナム人技能実習生がよくわかる資料をダウンロードする

⇒フィリピン人技能実習生がよくわかる資料をダウンロードする

⇒ミャンマー人技能実習生がよくわかる資料をダウンロードする

受入れ条件設定

技能実習生の国籍を決めたら雇用条件を設定します。雇用条件の設定は、日本人の採用時と基本的には変わりません。

給与の条件、就労時間、残業の有無等までしっかり決めておきましょう。

受入れ条件を決めて求人票を作成すると、監理団体が現地の送出機関に求人票を提出します。送出機関は求人票の条件に合わせて技能実習生の募集を行います。

技能実習責任者講習の受講

技能実習生の受入れ企業様は、技能実習責任者を1名以上選任する必要があります。また、技能実習生の受入れには技能実習計画を提出し認定を受ける必要がありますが、それまでに技能実習責任者講習を受講しなければなりません。

スムーズな技能実習計画の申請のためにも、面接の前後には受講することをお勧めします。

面接

求人票を提出してから約1か月後に技能実習生の面接を行います。

面接の方法には、技能実習生の送出し国に実際に渡って行う「現地面接」と、Zoomなどのツールを使いオンライン上で行う「Web面接」の2パターンがあります。

※関連情報:ポイントチェックWeb面接

面接には募集する人数の2〜3倍の応募者が集まることが多く、その中から受入れ企業様が希望する人材を選考します。

質問に対する受け答えはもちろん、実技試験やその他細かい所作などを考慮して選考することが大切です。

内定者の日本語・文化教育

面接で選ばれた技能実習生は、入国までの約5カ月間、現地の送出機関で日本語・文化教育を受けます。

日本語の文法や日常会話に加えて、家具家電の使い方、ごみの分別方法まで指導を受けます。技能実習生の中には洗濯機やエアコンに触れたことが無い者もいるため、日本での生活に困らないように様々な教育を受けます。

入国前の教育は送出機関が行うため、配属時の技能実習生の日本語力には送出機関の教育レベルが大きく関係します。

書類申請

技能実習を行うためには、管轄する機関に対して様々な申請をし、許可を取る必要があります。申請書類の提出先は外国人技能実習機構と出入国在留管理庁の2つです。

まず技能実習計画書を作成し、外国人技能実習機構に提出します。技能実習計画の認定を受けた後、出入国在留管理庁に在留資格を申請するという流れになります。申請書類は膨大なため、監理団体の協力を仰ぎながら準備しましょう。

入国対応・入国後講習

現地での教育や国内での各種申請を終えると、いよいよ技能実習生が入国します。しかし入国後すぐに配属というわけではなく、技能実習生は約1か月間の入国後講習を受講しなければなりません。

空港で監理団体の職員に出迎えられた技能実習生は、そのまま入国後講習施設へと移動します。入国後講習は合宿所のような場所で集中的に行われることが一般的です。

※関連情報:入国後講習とは?わかりやすく解説

入国後講習では

- (1)日本語学習

- (2)これから暮らしていく日本での生活ルール学習

- (3)技能実習法や労基法を学ぶ労務講習

これら3つの受講が必須となっています。

配属

採用面接から約7ヶ月、様々な流れを経てようやく受入れ企業様へ配属となります。

配属時には、役所での転入手続き、金融機関の口座開設など、日本で暮らす上での様々な手続きが必要です。

技能実習生が日本での生活を安心してスムーズに始められるよう、配属時も監理団体が様々なサポートをします。

技能実習生配属後の流れ

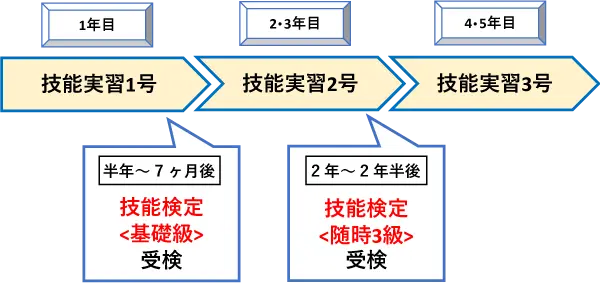

配属された技能実習生は、技能実習1号、2号とキャリアを進めていきます。

技能実習1号

配属されたばかりの技能実習生は、技能実習1号として実習を開始します。

入国後8~9か月には技能検定基礎級、もしくは技能評価試験初級を受験します。

試験には実技と学科があり、どちらにも合格しないと技能実習2号に移行することができません。

2号技能実習計画の認定を申請し、その認定通知書を添付して技能実習2号への在留資格変更の申請を行ない、認可されると技能実習2号に移行することができます。

技能実習2号

技能実習生は入国して2年目・3年目の2年間を、技能実習2号として過ごします。

※関連情報:技能実習2号とは?1号との違いと移行要件を解説

在留資格は技能実習2号の2年間ですが、在留期限の更新を1年おきに行なう必要があります。技能実習2号は、いくつかの条件をクリアすることで、技能実習3号に移行することができます。

技能実習3号

技能実習2号は

- ・監理団体が優良の一般監理事業であること

- ・受入れ企業様が優良認定を得ること

- ・技能実習生本人が技能検定随時3級試験に合格していること

これら3つの条件をクリアすることで、技能実習3号としてさらに2年間在籍が可能となり、合計5年間技能実習を行なうことができます。配属当初は右も左も分からないまま実習を行なっていた技能実習生も、この頃には立派に後輩を指導する頼もしい存在になっていることでしょう。

受入れ企業の役割

技能実習制度は日本の技術を技能実習生の母国に移管する「技術移転」「人づくり」のための制度です。

そのためにも技能実習生の受入れ企業様はさまざまな体制を整えなければなりません。

技能実習生の受入れに際して選任が必要なのが、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の3つの役割です。

※関連情報:技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任

技能実習責任者の選任

技能実習責任者とは、事業所ごとに技能実習を管理・運営する責任者のことです。

技能実習に関わる各担当者を監督する立場となります。

技能実習責任者は3年ごとに「技能実習責任者講習」を受講し、入管法、技能実習法、労働関係法について学ばなければなりません。

技能実習指導員の選任

技能実習指導員は、技能実習生に対して技術を教える重要な役割です。

技能実習生に修得させようとする技能に関して、5年以上の実務経験を有することが就任の要件となります。

技能実習生が作業する現場に常に立ち会う必要がありますので、不測の事態に備えて複数人の選任がお勧めです。

⇒技能実習指導員の実例が分かる資料をダウンロードする

生活指導員の選任

生活指導員は技能実習生の日本での生活全般を指導し、生活状況を把握する役割です。実習以外の私生活にも関わることで生活上の問題を解決し、様々なトラブルを未然に防止することが求められます。

監理団体も定期巡回を行ないますが、常に状況を把握し対応することはできません。生活指導員による日常的なケアがあれば技能実習生も安心して日常生活を送ることができます。

⇒生活指導員の3つのポイントがわかる資料をダウンロードする

監理団体の役割

監理団体の業務は、送出機関との契約、技能実習計画の作成、技能実習生の入国・帰国対応等、多岐に渡ります。

※関連情報:監理団体とは?役割と選ぶポイントを解説

監理団体の業務が多岐である分、技能実習の成功には監理団体の働きも大きく関わってきます。

監理団体の選び方

監理団体によって対応するエリアや国籍、費用、職種などが異なります。また、事前教育の質やサポート体制など、監理体制も様々です。

-

・優良な一般監理事業かどうか

-

・これまでの実績はどのくらいか、どれくらいノウハウを蓄積しているか

-

・サポート体制はどのようになっているか、余裕をもった人材の配置でサポート体制を築いているか

などの観点から、複数の監理団体を比較して検討するとよいでしょう。

技能実習を成功させるために

海外からやってきて、仕事や生活をすることは決して簡単なことではありません。技能実習生の受入れには監理団体が関わり様々なサポートを行いますが、受入れ企業様の理解が必要不可欠です。

技能実習の成功のためには、技能実習生に対して良い職場環境を提供しましょう。技能実習生に限りませんが、「人間関係」「労働時間や労働環境」「給与」は、良い職場環境に必要な3要素です。

落ち着いて技術を覚えられる体制を整えること、日本語能力向上のための機会を提供してあげることも、技能実習の成功のために必要です。さらに、実習の現場を離れた私生活や日常生活でのサポートも重要となります。

エヌ・ビー・シー協同組合は、約20年間で7,000名以上の技能実習生受入れ支援実績があります。 皆様の技能実習の成功のための豊富なノウハウがありますので、技能実習制度に関する疑問、技能実習生の受入れに関するお問い合わせなどありましたらお気軽にお寄せください。

⇒技能実習生の受入れについてエヌ・ビー・シー協同組合に相談してみる