これから技能実習生を受け入れようとお考えの企業様。

初めての技能実習生の受入れの場合、

- 「どのような流れで技能実習生が配属されるのか」

- 「技能実習生の配属から帰国までどのようなステップがあるのか」

などといったことについて、詳しくはご存じないのではないでしょうか。

※関連情報:技能実習制度とは?

事前に受入れの流れを知っておけば、検討から受入れまでスムーズに進みます。

今回は技能実習生受入れの流れについて、検討段階から技能実習生の配属・帰国まで詳しく解説してまいります。

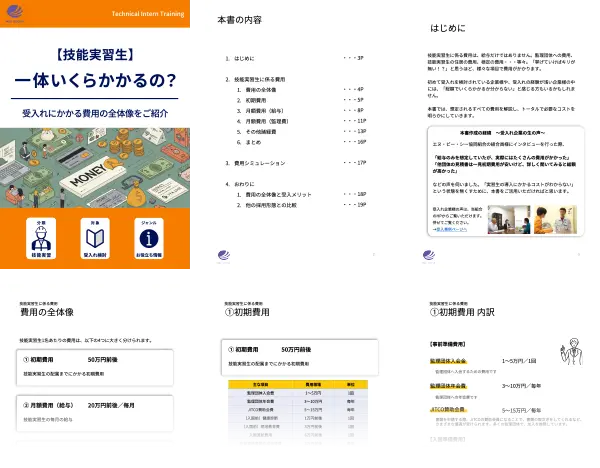

技能実習が良く分かる無料ダウンロード資料

「【技能実習生】一体いくらかかるの?」

エヌ・ビー・シー協同組合のサポート内容が分かる資料をダウンロードする

※個人情報入力の必要はありません。自動でダウンロードされます。

技能実習の流れ 職種を確認

外国人技能実習生は、すべての職種で受け入れが出来るわけではありません。技能実習1号から技能実習2号に移行できる職種のことを「移行対象職種」と呼び、3年間技能実習生を受け入れ続けるためには御社の職種が移行対象職種に該当している必要があります。

※関連情報:技能実習生受入れ可能職種【職種別詳細情報】

2024年5月現在、移行対象職種は90職種165作業、技能実習3号への移行対象職種は77職種144作業となっています。御社の職種が対象職種かどうか判断が難しい場合は、監理団体までお問い合わせください。

⇒御社の職種が移行対象職種かどうか確認してみる

技能実習生の受入れ方法

技能実習生の受入れ方法には「企業単独型」と「団体監理型」の2パターンがあります。

「企業単独型」は海外に支店や関連会社を持つ企業が、海外の従業員を技能実習生として受け入れて育成する場合によく用いられます。この方法は、書類作成や諸々の申請等様々な手続きまで全て受入れ企業が行うため、企業単独型での受入れは一部の企業に限られています。

「団体監理型」は監理団体を利用して技能実習生を受け入れる方法で、海外に拠点を持たない企業様も受入れが可能です。国から認可を受けた監理団体が様々なサポートを行うため、はじめて外国人材を受け入れる企業様も安心して運用ができます。

2023年末の数字では、団体監理型での技能実習生の受入れが全体の98.3%を占めています。

⇒技能実習制度の基本が分かる無料ダウンロード資料

技能実習の流れ~その1 監理団体と契約

ほとんどの企業様は「団体監理型」での受入れとなりますので、ここでは「団体監理型での受入れ」でご説明します。

団体監理型での受入れは、まず監理団体と契約を結び、受入れの準備を進めていきます。

※関連情報:監理団体とは?役割と選ぶポイントを解説

契約の際には、下記の書類が必要です。

- ・組合加入申込書

- ・求人票(捺印済)

- ・履歴事項全部証明書

- ・直近2期分の決算書(表紙、貸借対照表、損益計算書)

- ・36協定の届出書

- ・企業カレンダー

- ・実習生の住居(予定)の写真、図面

- ・受入け企業の概要がわかる写真、パンフレット

- ・認定通知書等(既に受け入れている場合)

- (※申請の際にはその他の書類も必要となります)

上記の書類を用意し、面接準備や申請書類の作成を行います。

監理団体の選び方

監理団体は技能実習生の受入れ後、少なくとも3年間共に技能実習を運用するパートナーになります。そのため技能実習生の受入れにおいて、監理団体選びは非常に重要なポイントです。

監理団体を選ぶ際、金額や受入れ後のサポートなど様々な側面から検討されると思いますが、中には「何を基準に選んだらいいか分からない」と悩むケースもあるかもしれません。

※関連情報:技能実習生の受入れはいくらかかる?項目別に解説

監理団体選びでもっとも大切な要素は「信頼できる監理団体かどうか」です。

監理団体は企業様をサポートするだけでなく、国に代わって企業様を監理監督する立場にあります。

技能実習の健全な運用はもとより、申請書類の作成指導、実習環境の適切さを監理するなど、企業様を労基法や技能実習法遵守のために監理監督することが重要な業務です。これらを適切に行うことのできる、信頼を寄せられる監理団体を選ぶことが大切です。

※関連情報:【ここで差がつく!】監理団体のサポート内容具体例3選

もし適切に業務の遂行ができない監理団体だった場合、酷い時には認定取り消しなど技能実習の運用に多大な影響が出る可能性があります。

⇒こんな監理団体は赤信号【監理団体の認定取り消し】(無料ダウンロード資料)

初めての技能実習生の受け入れの場合は様々な不安があると思いますが、信頼できる監理団体を選び、受入れ時によくあるトラブルやその解消方法について話を聞いておき、受入れ前にしっかり不安を解消しておきましょう。

※関連情報:技能実習の不安を解消!受入れ前に知っておきたい問題点と解決策

技能実習の流れ~その2 送出し国を決定

2024年現在、日本政府と技能実習生の送出し協定を結んでいる国は全部で15ヶ国あります。

各国さまざまな特徴がありますが、重視するポイントによって最適な送出し国も変わります。

御社は何を重視し、どの国籍から受け入れるのがよいか、事前の検討が非常に大切です。

送出し国選びに役立つ資料をご用意していますので、ぜひお役立てください。

技能実習の流れ~その3 受入れ人数を確認

技能実習生の受入れ人数には上限があります。

技能実習生の、1年間の受入れ可能人数は「基本人数枠」によって定められており、その基本人数枠は企業様の常勤職員数によって変わってきます。

※関連情報:技能実習生受入れは何人まで?適正な受入れ人数を解説

基本人数枠は、以下の通りです。

| 常勤職員数 (社会保険加入者数など) |

基本人数枠 (技能実習生の受入れ上限) |

| 301人以上 | 常勤職員数の1/20人 |

| 201人~300人 | 15人 |

| 101人~200人 | 10人 |

| 51人~100人 | 6人 |

| 41人~50人 | 5人 |

| 31人~40人 | 4人 |

| 30人以下 | 3人 |

例えば常勤職員が150人の場合、上記の表の「101人~200人」に該当し、1年間の受入れ可能な上限人数は「10人」となります。

技能実習の流れ~その4 技能実習生の求人

技能実習生を募集する際は、日本人を募集する時と同様に求人条件を提示する必要があります。

求人条件が決まれば、技能実習生送出し国の現地送出し機関に求人票を送り、候補生の募集を行ないます。

候補生の募集には、1ヶ月程度の時間を要します。

⇒現地送出し機関の仕事が分かる無料ダウンロード資料

雇用契約書の作成

求人票に加え、詳細条件まで記載した雇用条件書の作成も行います。

雇用条件書には以下の内容を、日本語と技能実習生の母国語で併記します。

- ・契約期間

- ・就業場所

- ・業務の内容

- ・労働時間

- ・休日

- ・休暇

- ・賃金

- ・退職に関する事項

雇用条件書は、技能実習機構に提出する書式に従って記入を行うため、監理団体のスタッフと相談しながら作成すると間違いがなく安心です。

この時策定する技能実習生の賃金設定は、非常に大切な項目です。最低賃金を守ることは当然ですが、技能実習生のモチベーションを保つためにも、3年間どのように賃金が変わっていくかも想定しながら設定することが大切です。

こちらの記事では技能実習生の給与相場や給与設定について詳しく解説していますのでご覧ください。

※関連情報:技能実習生の給与状況は?相場や給与設定を解説

技能実習の流れ~その5 面接

技能実習の候補生が集まったら、面接を行います。

⇒【日本人とはちょっと違う?】技能実習生の面接がよくわかるガイドブック【無料ダウンロード】

面接には、採用予定人数の約2倍~3倍の人数が参加することが一般的です。

個人面談や実技試験を行い、採用者を決定します。

面接の種類

技能実習生の面接には、「現地面接」「Web面接」「代理面接」の3つのパターンがあります。

「現地面接」は企業の担当者様が監理団体スタッフと共に現地へ赴き採用面接を行う方法です。

- ・実際に現地に行くことで、実習生の母国を知ることができる

- ・候補者と対面で話すことで、意欲やモチベーションを直接確認できる

- ・面接時の対応だけでなく、待機時の態度など普段の飾らない姿を確認することができる

などのメリットがあります。 時間や費用はかかりますが、3年間共に働く従業員を採用するわけですから、それだけの価値はあるのではないでしょうか。

「Web面接」は現地と日本をオンラインビデオでつなぎ、採用面接を行う方法です。

※関連情報:ポイントチェックWeb面接

- ・時間や費用を削減できる

- ・画面越しでも、候補者と実際に話すことができる

- ・人事担当者だけでなく責任者様から現場の担当者様まで、多人数で参加することができる

など、Web面接にもメリットがあります。

「代理面接」は、企業の担当者様は面接に同席せず、送出し機関や監理団体が代わりに選抜をする方法です。

企業様が様々な要因でどうしても面接に参加できない場合を除き、「代理面接」はエヌ・ビー・シー協同組合ではお勧めしません。3年間共に働く仲間を選ぶわけですから、「現地面接」か「Web面接」のどちらかで、企業の担当者様が実際に面接に参加し、採用者を決めることを推奨しています。

技能実習の流れ~その6 採用

面接が無事終了し採用者が決定したら、採用者と雇用契約書を締結します。

この契約書をもって、技能実習機構や出入国在留管理庁への申請を行います。

申請を出して許可が下りるまでに、4ヶ月~6ヶ月の期間を要します。

この間、採用が決まった技能実習生は、現地の送出し機関にて日本語の勉強を行います。

技能実習の流れ~その7 書類作成

採用者と雇用契約を交わした後は、申請書類を用意して「技能実習機構」や「出入国在留管理庁」へ申請を行います。

申請の種類は、主に以下の3つです。

- ・技能実習計画認定申請(技能実習機構)

- ・査証発給申請(出入国在留管理庁)

- ・在留資格証明書申請(出入国在留管理庁)

これらの申請書類は膨大な量となります。

基本的に監理団体が書類作成や指導を行いますが、企業様でご準備していただく書類もあります。

ご不明な点は監理団体スタッフに確認していただければご案内いたしますのでご安心ください。

⇒エヌ・ビー・シー協同組合のサポートが分かる資料をダウンロード(※メールアドレス入力の必要はありません)

技能実習の流れ~その8 企業様での受入れ体制整備

技能実習生が配属されるまでの間に、企業様は技能実習生を受け入れるための体制を整えておく必要があります。

技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任

技能実習生を受け入れる際、企業様は以下の3つの担当者を選任しなければなりません。

- ・技能実習責任者

- ・技能実習指導員

- ・生活指導員

「技能実習責任者」はその名の通り、技能実習を担当する責任者で、社長や役員の方が担当することが多い役職です。

3年に1度、「技能実習責任者講習」を受講する必要があります。

「技能実習指導員」は、現場で技能実習生に技術を指導する担当者で、該当業務の5年以上の実務経験が必要です。

⇒【技能実習指導員の大切な役割がよくわかる無料ダウンロード資料】

「生活指導員」は、技能実習生の生活面などをサポートする担当者です。

⇒【生活指導員が果たす大切な役割がよくわかる無料ダウンロード資料】

それぞれ、制度で定められた大切な役割がありますので、事前に確認しておくと安心です。

⇒【選任のタイミング・役割がよくわかる無料ダウンロード資料】

技能実習生の宿舎の用意

受入れ企業様は、技能実習生が住む宿舎の手配も行ないます。

保有する独身寮などがあれば活用できますが、保有していない場合は賃貸物件を手配する必要があります。

多くの場合2~3名でルームシェアし、2DK~3LDKの物件を用意します。

4.5㎡(約畳3畳分)以上のパーソナルスペースの確保と、家賃控除額が2万円までという決まりがあります。

可能な限りスペースに余裕のある部屋をご用意いただき、家賃がひとり2万円を超えてしまう分は、企業様でご負担いただくことになります。

外国人が複数人で住むということもあり、企業様での宿舎の手配が大変なケースもあります。

エヌ・ビー・シー協同組合は不動産会社と提携をしていますので、外国籍の方が入居可能な物件のご紹介が可能です。

宿舎の手配にご不安な場合はお気軽にお問い合わせください。

⇒エヌ・ビー・シー協同組合のサポートが分かる資料をダウンロード(※メールアドレス入力の必要はありません)

生活備品の用意

宿舎の手配だけでなく、技能実習生が日常生活を送るための備品の準備も必要です。

洗濯機や冷蔵庫などの大型の家具家電から、カーテン、布団にいたるまで、技能実習生が3年間生活するための生活備品の用意も、受入れ企業様の大切な役割です。

何がどれだけ必要なのかは、受入れ人数などの状況に応じて変わりますので、監理団体と相談しながら準備することをお勧めします。

⇒技能実習生の生活備品の用意に役立つチェックリスト(無料ダウンロード資料)

エヌ・ビー・シー協同組合では、アイリスオーヤマ、トレジャーファクトリーと提携し、生活備品の手配を行なっていますのでご安心ください。

技能実習の流れ~その9 技能実習生の入国

いよいよ、技能実習生の入国です。

ここまで様々な準備がありましたが、配属まであと少しです。

入国後講習

ついに入国した技能実習生ですが、入国後すぐに企業様に配属されるわけではありません。

まずは入国後講習施設に入寮し、約1ヶ月間の入国後講習を行います。

入国後講習では、日本語の勉強のほか、日本の生活や法令に関する勉強も行ない、配属後の生活の備えます。

- ・日本語講習

- 文法、語彙、待遇表現、発音、正確な聞き取り、話題に即した分作成

- ・生活講習

- 「技能実習法」「入管法令」「労働関係法」など法的保護講習、生活一般講習、警察や消防による公的支援講習

技能実習の流れ~その10 ついに配属

入国後約1ヶ月の入国後講習を終えると、ついに配属です。

技能実習の流れ~その11 1年目

配属された1年目の技能実習生は「技能実習1号」という在留資格で日本に在留します。

技能実習1号

技能実習1号の目標は「技能検定基礎級に合格すること」です。

配属後半年ほど経つと、技能検定基礎級の受験機会が訪れます。合格に向けて現場でしっかり経験を積むと共に、日頃から日本語の勉強も併せて行うことが重要です。

※関連情報:技能検定試験とは?試験の目的と対策を解説

技能実習の流れ~その12 2年~3年目

技能実習生としての2年目と3年目は「技能実習2号」の在留資格で日本に在留します。

技能検定基礎級の受験後、速やか申請を行い在留資格を変更します。

技能実習2号

技能実習2号の目標は「技能検定随時3級に合格すること」です。

2年間で技能実習1号よりも高い水準の技能を身につけ、技能実習2号として約1年半後(入国から約2年半後)、技能検定随時3級を受験します。 また、2年目から3年目に移る際は、在留資格の更新申請も必要です。

技能実習生は、こういった流れを経て、技能実習2号を満了することになります。

技能実習の流れ~その13 3年満了帰国または技能実習3号へ

技能実習1号の1年間、技能実習2号の2年間、合わせて3年間が終了すると、帰国するか技能実習3号へ移行するかを選択します。

帰国を選択した場合は、満了期限近くまで企業様で実習を行ない、帰国日には監理団体が空港まで見送りをします。

3年間日本で得た技術や知識を活かして、母国でも活躍してくれることでしょう。

技能実習3号への移行を選んだ場合は、一時帰国を挟んで、さらに2年間企業様で実習を継続することができます。

ただし、技能実習3号へ移行するにはいくつかの要件をクリアする必要があります。

⇒もうひとつの進路、特定技能を技能実習と比較してみる(無料ダウンロード資料)

技能実習3号

技能実習3号として日本に在留するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

- ・技能実習生本人の技能検定随時3級への合格

- ・実習実施者(受入れ企業様)の「優良認定」

- ・監理団体の優良認定

また、技能実習3号に移行した際は、2号修了後から3号になった最初の1年の間に、1ヶ月以上の一時帰国が必要です。

「優良認定」とは、技能実習制度を適切に運営している企業様や監理団体に与えられるものです。

エヌ・ビー・シー協同組合は優良の認定を受けているため、技能実習3号の対応が可能です。

企業様は、150点満点の認定要件の中で90点以上を獲得すると優良認定を受けることができます。

この認定要件の中で、技能検定の合格率が大きな割合を占めていますので、その意味でも、技能実習指導員の検定合格へ向けた日々の指導は大変重要です。

日々の実習でどのような指導をしているのか、実習指導員の方の生の声を収めた資料をご用意しましたのでぜひご参考ください。

⇒実習指導員の生の声がわかる資料をダウンロードする

まとめ

技能実習生の受入れの流れについて、準備段階から配属後まで詳しく解説してまいりました。

受入れ企業様にとっても、一大プロジェクトであることがお判りいただけたのではないでしょうか。

大変なプロジェクトですが、監理団体が常に伴走しますので、そこはご安心ください。

どの監理団体をパートナーにするか、準備段階から配属後まで伴走する監理団体をどこにするか、どの監理団体から技能実習生を受け入れるかという、いわゆる「監理団体選び」は大変重要です。

御社の技能実習が成功するか否かは「監理団体選び」にかかっているといっても過言ではないかもしれません。

エヌ・ビー・シー協同組合は20年の技能実習生受入れ支援実績があり、長年の実績に裏付けられた様々なノウハウがありますので、御社の技能実習成功のための十分なサポートができると自負しております。

これから技能実習生を受け入れようとご検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

⇒エヌ・ビー・シー協同組合のサポートが分かる資料をダウンロード(※メールアドレス入力の必要はありません)