技能実習生の受入れ人数には上限があることをご存じでしょうか?

実は技能実習生は「何人でも受け入れられる」というわけではありません。

企業様の従業員数など各種要件によって「1年間に受入れ可能な人数」が決められています。

※関連情報:外国人技能実習生受入れの流れを詳しく解説

初めて技能実習生の受入れをご検討されている企業様向けに、技能実習生の受入れ人数について解説いたします。

制度の違いがよくわかる無料ダウンロード資料

【徹底比較】技能実習特定技能

- 技能実習と特定技能を徹底比較

- 技能実習のメリット・デメリット

- 特定技能のメリット・デメリット

- こんな会社は技能実習がお勧め

- こんな会社が特定技能がお勧め

- 技能実習生の受入れ人数枠

- 初めて受け入れる場合の適正人数

- 優良認定で基本人数枠が倍に

- 実習生の受入れ企業に求められる要件

- 認定基準① 修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること

- 認定基準② 技能実習の目標

- 認定基準③ 技能実習の内容

- 認定基準④ 実習を実施する期間

- 認定基準⑤ 前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること

- 認定基準⑥ 技能等の適正な評価の実施

- 認定基準⑦ 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任(※)

- 認定基準⑧ 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること(団体監理型技能実習の場合)

- 認定基準⑨ 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保

- 認定基準⑩ 優良要件への適合<第3号技能実習の場合>

- 認定基準⑪ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと

- 技能実習生の人数推移

- まとめ

エヌ・ビー・シー協同組合のサポート内容が分かる資料をダウンロードする

※個人情報入力の必要はありません。自動でダウンロードされます。

技能実習生の受入れ人数枠

技能実習制度では、受入れ企業様の規模に応じて技能実習生の年間受入れ人数に上限が設けられています。

その大きな理由は、技能実習制度は「国際貢献を目的とした人材育成の制度」だからです。そのため、技能実習生の育成に無理が生じないように、受入れ企業様の規模に応じて技能実習生の受入れ可能な人数も決められています。

受入れ企業様は技能実習責任者のほかに、技能実習指導員、生活指導員を選任する必要がありますが、OJTの制度であるという側面からも、技能実習指導員は実習の現場において特に重要な役割を担います。

技能実習生への指導に加えて安全確保などにも目を配らなければならないため、技能実習生の人数が多ければそれに応じて技能実習指導員の数も増やす必要があります。

⇒技能実習指導員の役割がよくわかる資料をダウンロードする(無料)

常勤職員数で受入れ人数枠が決定

受入れ企業様の「規模」とは受入れ企業様の常勤職員数のことを指します。

技能実習生の育成に担保するために、受入れ企業様の常勤職員数がひとつの基準とされています。

上で述べたように、技能実習生の人数が増えればそれに応じて現場での技能実習指導員の数を増やす必要があります。現場での安全確認や漏れの無い指導のためにも、常勤職員の人数が、技能実習生の受入れ人数枠の基準と定められているのです。

常勤職員の定義

常勤職員数とは、雇用保険に加入している社員の数です。

雇用保険への加入要件は労働日数が週5日以上、年間 217 日以上であり、かつ週労働時間が30時間以上とされています。常勤職員数には、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者で、フルタイムで働いているパートの方も含まれます。

基本人数枠

無理のない範囲で技能実習生を育成するために、技能実習生の受入れ可能な人数枠は受入れ企業の常勤職員数に応じて変わっていきます。初めての受入れの場合は下の表の通りとなります。

⇒技能実習生育成の現場の声を集めた資料をダウンロードする(無料)

| 常勤職員数 (社会保険加入者数など) |

基本人数枠 (技能実習生の受入れ上限) |

| 301人以上 | 常勤職員数の1/20人 |

| 201人~300人 | 15人 |

| 101人~200人 | 10人 |

| 51人~100人 | 6人 |

| 41人~50人 | 5人 |

| 31人~40人 | 4人 |

| 30人以下 | 3人 |

初めて受け入れる場合の適正人数

基本人数枠というのは、制度で決められている技能実習生の受入れ可能な人数枠です。

しかし初めての受入れの場合、いきなり受入れ可能な人数枠いっぱいまで受け入れるというのはおすすめしません。

ここでは、初めて技能実習生を受け入れる企業様向けに受入れの適正人数を解説してまいります。

管理できる人数がおすすめ

エヌ・ビー・シー協同組合では初めて技能実習生を受け入れる企業様に対して、基本人数枠の上限数ではなく無理なく管理できる人数での受入れを推奨しています。

初めての技能実習生の受入れは、配属前の準備や育成、日本語でのコミュニケーションなど、企業様にとって慣れない対応が多く発生します。まだしっかり受け入れる体制が整っていないにも関わらず「人数枠が余っているから」と、いきなり多くの技能実習生を受け入れると、経験不足からトラブルが発生する可能性が高くなります。

初めて受け入れる際は、企業様で無理なく管理できる人数からスタートして、受入れ体制がしっかり整ってから基本人数枠までの人数を受け入れることをお勧めしています。

もし適正な受入れ人数が分からない場合は、企業様の状況を確認し最適な人数をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

⇒自社の最適な受入れ人数について聞いてみる

実際の受入れ例 ~千葉県A社6人枠の場合~

ここでは、6名の基本人数枠を持つ千葉県A社の受入れ事例をご紹介します。

外国人材の受入れが初めてであるA社は、多くの技能実習生に来て欲しいと考えているものの、いきなりたくさんの人数が配属されることに不安を覚えていました。

一番課題に感じていたことは現場のオペレーションです。 実際に外国人材が配属された時に、現場が上手く回るかどうかを心配していました。会社としては人数枠上限となる6名の受入れを考えていましたが、現場では不安の声も挙がっていました。

ご相談に対応したエヌ・ビー・シー協同組合のスタッフはA社の状況を確認し、一度に3名の配属であれば、監理団体の協力のもと現場のオペレーションを確立できると提案しました。半年かけて技能実習生の教育体制をしっかり作り上げ、最初の受入れの半年後に追加で3名の技能実習生を新たに採用することができました。

6名の人数枠を持つA社の場合、1回の面接で3名、その半年後に3名と、1年間で面接を2回にわけて採用することが可能です。最初の半年間で3名の技能実習生とのやり取りを通じて現場のオペレーションをしっかり確立させ、着実に人数枠を拡大させることに成功しました。

⇒他社での技能実習生受入事例を見てみる(無料ダウンロード資料)

優良認定で基本人数枠が倍に

受入れ企業様が優良認定されると、受入れ人数枠が倍になります。

例えば常勤職員数が100名の企業様が優良認定された場合、基本人数枠が6人から倍の12人になります。

さらに技能実習1号、2号に加えて技能実習3号の受入れも可能となります。

毎年の受入れ人数の上限が倍の12人になりますので、今後の事業計画にも大きく関わってきます。

⇒優良かどうかがひと目で分かるチェックシートをダウンロードする(無料EXCEL資料)

受入れシミュレーション~優良認定企業の場合

技能実習生の受入れ状況を、常勤職員30人を例にシミュレーションしてみましょう。

常勤職員30人の場合、技能実習生の受入れ人数枠は3人なので、最初の3年間での受入れ人数は9人になります。

優良認定が無い企業様の場合、受入れ人数枠は3人のまま、1期生の技能実習生も3年の実習期間を終えて帰国しますので、会社に残る技能実習生は9人となります。

しかし3年目終了時に優良認定を受けたとすると、受入れ人数枠は倍の6人になり、しかも1期生の技能実習生は技能実習3号として企業様に残ることができるので、総勢15人の技能実習生を受け入れることが可能になります。

技能実習生の受入れを開始して6年目になると、一般の企業様の場合は変わらず受入れ人数は9人まで、しかし優良認定を受けている場合は24人まで受入れが可能となります。

その後も受入れを続けていけば最大枠が36人になり、優良でない場合の実に4倍の人数が受入れ可能となります。

優良認定の意義

優良認定を受けることができれば、技能実習生の在籍可能な期間が5年まで延長されるほか、1年間に受入れ可能な人数枠が倍に増えます。

3年間在籍した技能実習生がさらに2年会社に残ることが出来るため、受入れ企業様にとって大きな戦力として期待できます。また人数枠の拡大は、単純に受け入れる人数が増えるため、企業様にとって大きなメリットとなるでしょう。

技能実習制度を正しく運用し優良認定されることで、このような特典を受けることができるのです

⇒優良かどうかわかるExcelファイルをダウンロードする

優良認定を受けるためには

優良認定を受けるためには様々な要件があります。

その要件をクリアし、合格基準に達している必要がありますが、事前にその内容を確認し、もしも足りていない場合も改善を進めていくことで優良認定に近づけることでしょう。

※関連情報:優良な実習実施者を目指しませんか?

実習生の受入れ企業に求められる要件

技能実習生を受け入れる企業様には、様々な要件が求めらます。

技能実習生を受け入れる際は「技能実習計画」を作成し、技能実習機構から認定を受けなければなりません。

認定の基準について、詳しく見ていきましょう。

⇒受入れ前に知っておくべき技能実習にまつわる法律のハナシ【無料ダウンロード】

認定基準① 修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること

技能実習生は技術を身につけるために日本に来るため、「母国では修得が困難な技能が身につけられる業務内容」である必要があります。

認定基準② 技能実習の目標

技能実習では、技能実習1号、2号、3号それぞれの期間において、技能検定の合格が目標とされています。

⇒技能検定対策がわかる資料をダウンロードする(無料)

- ・技能実習1号…技能検定基礎級またはこれに相当する評価試験の実技及び学科試験への合格など

- ・技能実習2号…技能検定随時3級またはこれに相当する評価試験の実技及び学科試験への合格

- ・技能実習3号…技能検定随時2級またはこれに相当する評価試験の実技及び学科試験への合格

認定基準③ 技能実習の内容

技能実習の内容は、以下の要件を満たす必要があります。

- ・同一の作業の反復のみで修得できないこと

- ・移行対象職種・作業に係ること

- ・技能実習を行う事業所で通常行う業務であること

- ・必須業務に従事する時間が全体の2分の1以上であり、関連業務は2分の1以下、周辺業務は3分の1以下であること

- ・技能実習生は本国で同種の業務に従事した経験があるか、特別の事情があること(団体監理型のみ)

- ・帰国後に本国で修得した技能を要する業務に従事する予定があること

- ・第3号の場合、第2号修了後に1か月以上、または第3号開始後1年以内に1か月以上1年未満帰国していること

- ・技能実習生や家族に対して保証金や違約金が課せられていないこと(技能実習生自身が書面で明らかにすること)

- ・第1号の技能実習生には、日本語や出入国、労働関係法令の科目による入国後講習が行われること

- ・複数の職種の場合は、いずれも第2号移行対象職種であり、相互に関連性があり合理的であること

認定基準④ 実習を実施する期間

技能実習1号は最初の1年間、2年目と3年目が技能実習2号、4年目・5年目が技能実習3号となります。

認定基準⑤ 前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること

技能実習2号になるには技能実習1号時の試験(技能検定基礎級)に合格しなければなりません。

同様に、技能実習3号になるには、技能実習2号時の試験(技能検定随時3級)に合格する必要があります。

※関連情報:検定不合格は強制帰国か?

認定基準⑥ 技能等の適正な評価の実施

技能を評価するために、技能検定または相当する評価試験を実施することが求められます。

認定基準⑦ 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任(※)

受入れ企業様は

- 技能実習責任者(技能実習の実施に関する責任者)

- 技能実習指導員(技能実習生への指導を担当)

- 生活指導員(技能実習生の生活指導を担当)

を、事業所ごとに選任する必要があります。

また、申請者は過去5年間に人権侵害行為や偽造・変造された文書の使用を行っていないことを確認し、技能の修得に必要な設備を備えていることが求められます。

⇒技能実習責任者の選任のタイミングが分かるダウンロード資料(無料)

認定基準⑧ 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること(団体監理型技能実習の場合)

団体監理型の場合は監理団体を通じて技能実習生を受け入れますが、法務省・厚労省より正式に許可を得ている監理団体でなければなりません。

【出入国在留管理庁:技能実習制度運用要領】

認定基準⑨ 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保

技能実習生の報酬が日本人と同等以上であることを説明し、その内容の書類を添付しなければなりません。

また、適切な宿泊施設の確保や入国後の講習に専念するための措置を講じなければなりません。

さらに、技能実習生との間で食費や居住費などの費用について適正な額で合意し、技能実習計画に明記し、技能実習生が理解したことや額が適正であることを示す書類を添付することも必要です。

⇒技能実習生の賃金設定がよくわかるダウンロード資料(無料)

認定基準⑩ 優良要件への適合<第3号技能実習の場合>

技能実習3号に移行する場合はさまざまな条件がありますが、受入れ企業が優良要件を満たしている必要があります。

※関連情報:優良な実習実施者を目指しませんか?

認定基準⑪ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと

技能実習生の受入れ人数には上限があり、それを超えてはなりません。

上記で解説した基本人数枠のほか、技能実習生の総数にも、下記の通り一定の規定があります。

- 1号技能実習生:常勤職員の総数

- 2号技能実習生:常勤職員数の総数の2倍

- 3号技能実習生:常勤職員数の総数の3倍

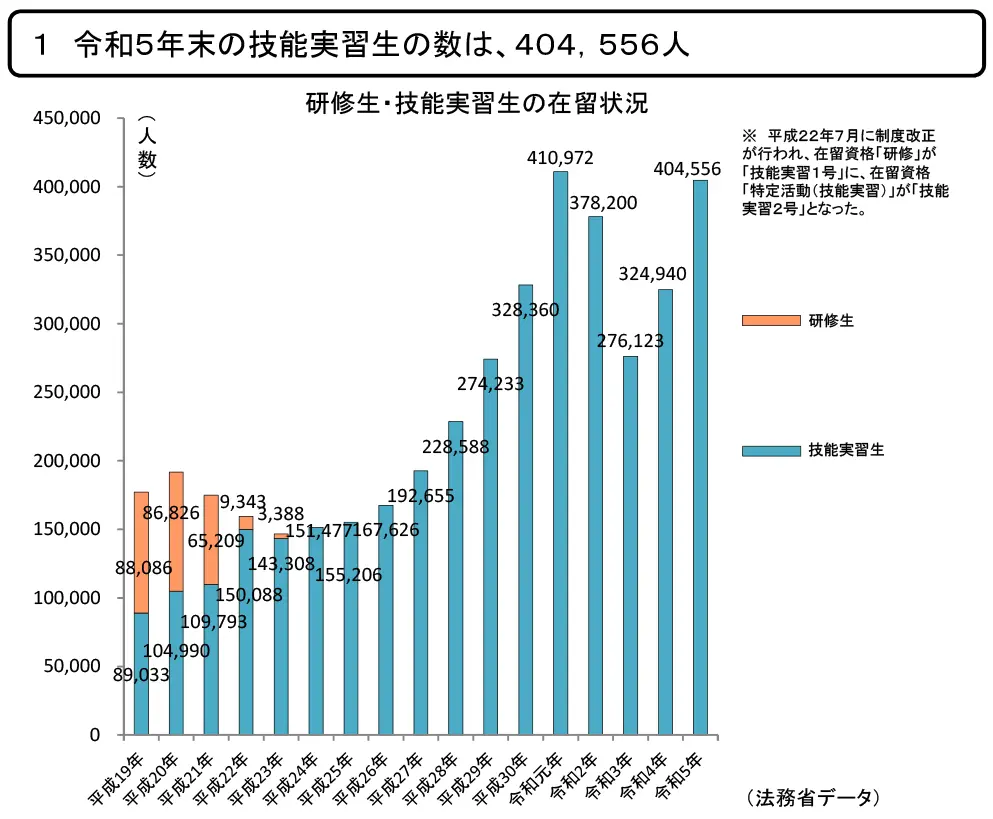

技能実習生の人数推移

技能実習生の人数推移について見ていきましょう。

技能実習生の数に加え、国籍別、職種別の人数も解説していきます。

⇒【送出し国がよくわかる】国選び・ガイドブック(無料ダウンロード資料)

技能実習生数の推移

コロナ禍以前、技能実習生の数は右肩上がりで増加していました。

2000年代後半から2010年代の中盤まではほぼ横ばいでしたが、2014年から2019年の5年間で約2.5倍に増えました。

コロナ禍で一時的に人数が減ったものの、現在はピークに近い人数にまで増えています。

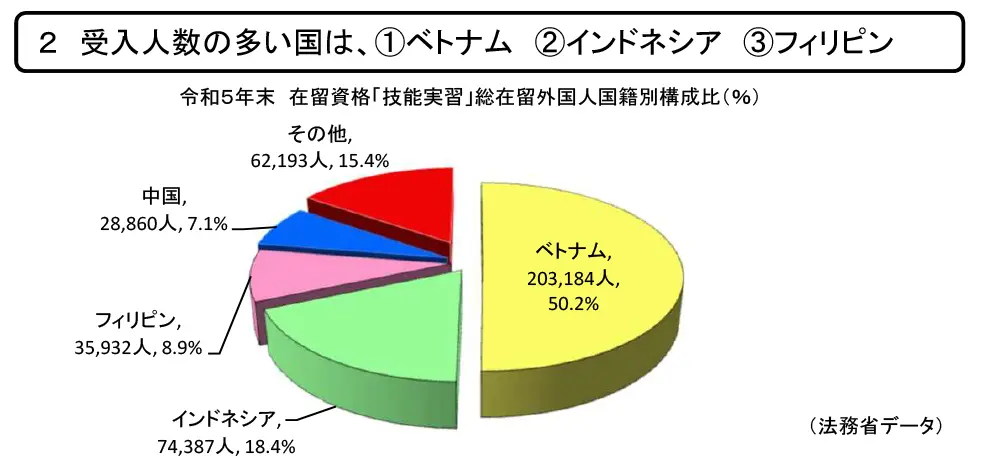

国籍別受入れ人数

国籍別で見ると、一番数が多い国はベトナムとなっています。

2024年現在、技能実習生全体の約50%をベトナム国籍が占めています。

技能実習の歴史を紐解くと、2000年代までは中国からの技能実習生が大半でした。しかし中国の経済発展に伴いベトナムからの受入れが増え、2015年にベトナムが中国を抜いて1位となりました。

ここ数年はインドネシアからの技能実習生が増えてきており、ベトナムに次ぐ2位の座を確かなものとしています。

⇒世の中の出来事とリンクして考える『技能実習制度の歴史』【無料ダウンロード資料】

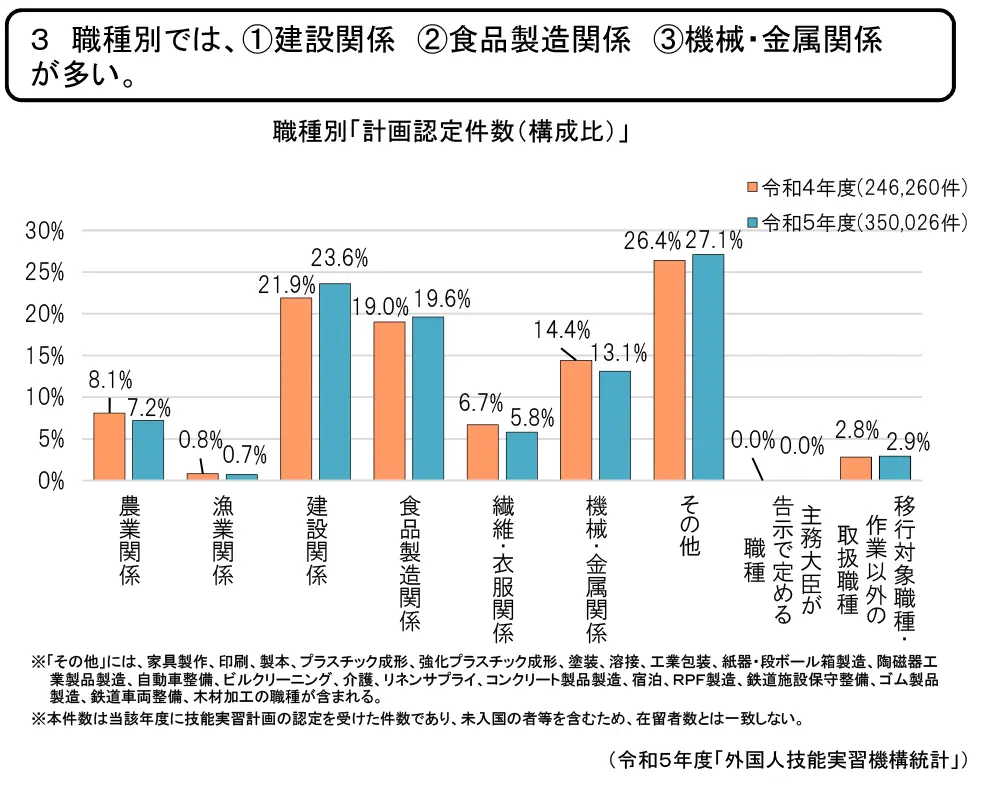

職種別受入れ人数

技能実習生を受け入れられる業種は限られており、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係、その他、と大きく分けて7業種、91職種167作業あります(2024年11月現在)。

※関連情報:技能実習生受入れ可能職種【職種別詳細情報】

職種別で見ると現在は建設関係が一番多く、次いで食品製造関係、その次に機械・金属関係となっています。

建設現場で働く技能実習生や食品系や機械系の工場で働く技能実習生が多いことが、数字からも分かります。

まとめ

技能実習生の受入れ人数について解説してまいりました。

制度の適正な運用と技能実習生の健全な育成のために、技能実習生の受入れ人数枠が定められていることがお判りいただけたでしょうか。

技能実習制度の健全な運用と育成状況が評価されて優良認定を受けた場合、受入れ人数枠が大きく伸長されますので、受入れ企業様にとって優良認定を受けることは大きな意味があります。

ただし、受入れ企業様だけが優良認定を受けているだけでは人数枠は変わりません。監理団体も優良の証明である「一般監理事業」に認定されている必要があります。

エヌ・ビー・シー協同組合は、優良認定が導入された2017年に一般監理事業に認定されました。20年の豊富なサポート実績がありますので、初めて技能実習生を受け入れる企業様でもご安心いただけます。

技能実習制度を健全に運用し、優良認定を目指しましょう。

⇒技能実習が成功する8つのポイントがわかる無料ダウンロード冊子