外国人技能実習生の受入れをご検討中の企業様。

「受入れを始めたいが、何から進めればよいのか分からない」

「制度の全体像を整理しておきたい」

そのようなお考えをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

関連情報:技能実習制度とは?

技能実習生の受入れは、企業様にとって一大プロジェクトです。技能実習生の受入れ前に 手順やルールを理解しておくことで、検討から配属までスムーズに進められ、トラブルを未然に防ぐことができます。

この記事では、技能実習制度の基本から、受入れ準備・配属・帰国までの流れを分かりやすく解説します。

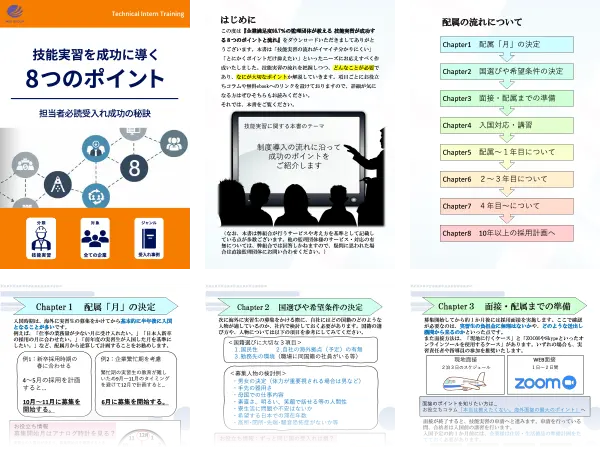

制度がわかる無料ダウンロード資料 技能実習を成功に導く8つのポイント

- この資料でわかること

- ・技能実習生の国籍の選び方

- ・技能実習生配属までの流れ

- ・配属から2年目、3年目への移行方法

- ・技能実習3号と特定技能の違い

エヌ・ビー・シー協同組合のサポート内容が分かる資料をダウンロードする

※個人情報入力の必要はありません。自動でダウンロードされます。

技能実習制度とは

技能実習制度は1993年に創設され、外国人が日本の企業で実務を通じて技能を学び、母国の経済発展に役立てることを目的とした制度です。 「人材不足を補う制度」と誤解されがちですが、制度趣旨はあくまで国際貢献・国際協力にあります。

⇒技能実習制度の歴史がわかる資料をダウンロードする(無料)

技能実習生は受入れ企業様と雇用契約を結ぶため、日本人社員と同様に労働保険・社会保険の加入義務があります。

在籍期間

制度は在留期間に応じて3段階に分かれています。

| 区分 | 在留期間 | 主な目標 | 特徴 |

| 技能実習1号 | 1年 | 技能検定基礎級に合格 | 講習と実務を通じて基礎技能を学ぶ |

| 技能実習2号 | 2年 | 技能検定随時3級に合格 | 1号を修了し、より専門的な技能を習得 |

| 技能実習3号 | 2年 | 技能検定随時2級に合格 | 熟練技能を身につける段階。優良認定が条件 |

技能実習生は最長で5年間の在留が可能です。

⇒技能実習の成功のために押さえておくポイントがわかるダウンロード資料(無料)

受入れ可能な職種

技能実習制度では、すべての職種で受入れできるわけではありません。技能実習2号や3号に進むためには、企業の職種・作業内容が「移行対象職種」に該当している必要があります。

関連情報:技能実習生の受入れ可能職種

2025年10月時点での移行対象職種は以下の通りです。

- 2号移行対象職種:91職種168作業

- 3号移行対象職種:82職種153作業

製造業、建設業、農業、介護など、幅広い業種が対象です。

作業内容によっては受入れできない場合もあるため、監理団体や専門機関へ事前に確認しておきましょう。

⇒受入れ可能な職種かどうかエヌ・ビー・シー協同組合に確認してみる

技能実習生の受入れ方法 ~「団体監理型」が主流

技能実習生の受入れには、次の2種類の方法があります。

| 受入れ方法 | 特徴 | 主な対象企業 | 割合(2023年末) |

| 団体監理型 | 認可を受けた監理団体を通じて受け入れる。団体が手続き・管理をサポート。 | 中小企業・初めての受入れ企業 | 98.3% |

| 企業単独型 | 自社海外拠点の社員を日本で研修させる方式。 | 大企業・海外拠点保有企業 | 1.7% |

現在、日本で受け入れられている技能実習生のほとんどが「団体監理型」です。

団体監理型では、監理団体が法令遵守や書類作成を支援しますので、初めての受入れでも安心して運用できます。

関連情報:監理団体とは?役割と選ぶポイントを解説

技能実習生受入れの流れ

技能実習生の受入れには、おおむね8か月程度を要します。

ここでは、技能実習生の受入れの流れを順にみていきましょう。

⇒技能実習を成功に導く8つのポイントがわかる資料をダウンロードする(無料)

Step1:監理団体との契約(配属8か月前)

最初に、国の認可を受けた監理団体と契約を結びます。

監理団体は受入れ企業様を監理する立場にあるほか、現地送出機関との連携、技能実習生の入国後講習の実施、配属後の定期巡回など、技能実習制度に関するあらゆる面でサポートを行います。

⇒監理団体の業務内容がよくわかる資料をダウンロードする(無料)

- 受入れ人数の確認

技能実習生の受入れ人数は、常勤職員数によって上限が定められています。

| 常勤職員数 | 年間の受入れ上限人数 |

| 30人以下 | 3人 |

| 31〜50人 | 4人 |

| 51〜100人 | 6人 |

| 101〜200人 | 10人 |

| 201〜300人 | 15人 |

| 301人以上 | 常勤職員数の1/20 |

受入れ人数は年単位で計画します。

受入れ枠があるからといっても、いきなり受入れ上限人数まで受け入れるのはお勧めしません。わたしたち監理団体が受入れ企業様の実態を確認し、最適な受入れ人数をご提案いたしますのでご安心ください。

関連情報:技能実習生受入れは何人まで?適正な受入れ人数を解説

Step2:送出国の決定

現在、日本と技能実習生の送出協定を結んでいる国は16か国あり、代表的な送出国は以下の3カ国です。

- ベトナム(全体の約54%)

- インドネシア(全体の約14%)

- フィリピン(全体の約9%)

それぞれ国民性や宗教、学習姿勢が異なるため、受入れ企業様の現場環境等に合わせて選定しましょう。

- 求人票・雇用契約の作成

技能実習生を募集する際には、求人票と雇用契約書を作成します。

作成した求人票は現地に送られ、その求人票をもとに現地送出機関が技能実習候補生の募集を行います。

雇用契約書は日本語と技能実習生の母国語で作成します。技能実習機構の指定する書式がありますので、監理団体のスタッフと相談しながら作成すると安心です。最低賃金の遵守はもちろんですが、3年間の賃金設定も用意してあると、技能実習生も家族も安心します。

関連情報:技能実習生の受入れはいくらかかる?項目別に解説

⇒技能実習生の賃金設定がよくわかるガイドブック(無料ダウンロード資料)

Step3:面接と採用(約6か月前)

技能実習候補生が集まったらいよいよ面接です。主な面接方法は次の3つです。

- 現地面接:候補者の人柄を直接確認でき、現地の様子も肌で感じられる

- Web面接:人事担当者以外にも現場担当者等多くの人数が参加でき、費用・時間も抑えられる

- 代理面接:監理団体や送出機関が代行しておこなう

それぞれメリット、デメリットがありますので、どの面接方式にするか迷った場合は監理団体にご相談ください。

関連情報:ポイントチェックWeb面接

エヌ・ビー・シー協同組合は、面接では受入れ企業様が候補者と直接面談し、一緒に働く仲間を選んでいただきたいという考えから、代理面接はおすすめしていません。

⇒候補者の本音を見抜くための面接ガイドブック(無料ダウンロード資料)

採用が決定したら雇用契約を締結します。合格者は受入れ企業様への配属に備え、現地で入国前講習を受講します。

Step4:書類作成と行政申請(約4〜5か月前)

監理団体の指導・サポートのもと必要書類を作成し、技能実習機構や出入国在留管理庁に申請します。

主な書類は次の3つです。

- 技能実習計画認定申請

- 在留資格認定証明書交付申請

- 査証(ビザ)発給申請

申請から認定まで約4〜6か月かかるのが一般的です。

この間も合格者は、入国前講習を継続して受講します。

⇒技能実習必要書類の簡単チェックリストをダウンロードする(無料エクセル資料)

Step5:企業様の受入れ体制整備

技能実習生の配属に向けて、受入れ企業様でも様々な準備が必要です。

- 3つの 担当者の選任と講習

| 役職 | 主な役割 | 要件 |

| 技能実習責任者 | 制度運営の責任者(社長・役員など) | 3年ごとに講習受講が必要 |

| 技能実習指導員 | 現場での技能指導 | 実務経験5年以上 |

| 生活指導員 | 生活全般の支援 | 制度に基づく指導義務あり |

「技能実習責任者」はその名の通り、技能実習を担当する責任者で、社長や役員の方が担当することが多い役職です。

3年に1度、「技能実習責任者講習」を受講する必要があります。

「技能実習指導員」は、現場で技能実習生に技術を指導する担当者で、該当業務の5年以上の実務経験が必要です。

⇒【技能実習指導員の大切な役割がよくわかる無料ダウンロード資料】

「生活指導員」は、技能実習生の生活面などをサポートする担当者です。

⇒【生活指導員が果たす大切な役割がよくわかる無料ダウンロード資料】

- 宿舎・備品の準備

受入れ企業様は、技能実習生の宿舎の手配と生活備品の用意も行います。

⇒技能実習生の生活備品の用意に役立つチェックリスト(無料ダウンロード資料)

会社に寮などがあれば技能実習生の宿舎として活用できますが、ない場合は賃貸物件を手配する必要があります。多くの場合2~3名でルームシェアし、2DK~3LDKの物件を用意します。

ひとりあたり4.5㎡(約畳3畳分)以上のパーソナルスペースの確保と、家賃控除額が2万円までという決まりがありますので、2万円を超えてしまう分は、受入れ企業様でご負担いただくことになります。

外国人が複数人で住むということもあり、なかなか宿舎が見つからないというケースもありますが、エヌ・ビー・シー協同組合は不動産会社と提携をしていますので、外国籍の方が入居可能な物件のご紹介が可能です。宿舎の手配にご不安な場合はお気軽にお問い合わせください。

Step6:入国・入国後講習(約1か月)

在留資格とビザが下りたら、いよいよ入国です。

ただし、技能実習生は入国してすぐに配属されるわけではなく、まずは入国後講習施設に入寮して1か月間の講習を受けます。

講習内容は次の通りです。

- 日本語教育

- 生活マナー・文化理解

- 交通安全・防災教育

- 技能実習法・入管法・労働法などの法的保護講習

技能実習生は入国後講習でこれらの勉強を行い、配属後の生活に備えます。

⇒入国後講習ってどんなの?がわかる資料をダウンロードする(無料)

Step7:企業への配属・実習開始

入国後講習を修了すると、技能実習生は受入れ企業様に配属され、技能実習1号として実習を開始します。

実習期間中のステップと3年満了後の選択肢

技能実習1号の目標は技能検定基礎級に合格すること、技能実習2号の目標は技能検定随時3級に合格することです。

関連情報:技能検定試験とは?試験の目的と対策を解説

それぞれの試験に合格することが、次のステップへの在留資格更新の条件となります。

3年修了後の選択肢

技能実習1号の1年間、技能実習2号の2年間、合わせて3年間が終了すると、技能実習生は帰国するか技能実習3号へ移行するかを選択します。

3号に移行するには以下の条件が必要です。

- 技能実習生が技能検定3級合格している

- 受入れ企業様と監理団体が「優良認定」を受けている

優良認定は、制度を適正に運用している企業様・監理団体に与えられ、150点満点中90点以上の評価が必要です。技能実習生が技能検定3級に合格し、かつ受入れ企業様と監理団体が優良認定をうけていれば、技能実習3号に移行することができます。

⇒【エクセルで簡単チェック】優良認定を受けられるかどうかわかる資料をダウンロードする

失敗しないために知っておきたい注意点

技能実習制度の運用に失敗しないためにも、以下の点に注意しましょう。

1. 監理団体選びは慎重に

監理団体の質は、技能実習の成功を左右します。

次の4点は特に重要ですので事前に確認しましょう。

- 信頼性:行政処分・違反歴がないか

- 費用の透明性:不明瞭な手数料がないか

- サポート体制:定期訪問・緊急時対応が迅速か

- 実績:設立年・受入れ企業数は十分か、トラブル対応力はあるか

「費用の安さ」だけで選ぶのは危険です。費用の安さは、監理内容、対応できる職員数に比例することもあります。安定して長期的な信頼関係を築ける監理団体を選定することが大切です。

関連情報:【ここで差がつく!】監理団体のサポート内容具体例3選

2. 法令・賃金の遵守

技能実習生の賃金は最低賃金以上でなければなりません。

賃金の地域格差がある場合は、生活コストを考慮したうえで賃金の上乗せも検討しまし ょう。

関連情報:技能実習生の給与状況は?相場や給与設定を解説

技能実習生から違約金や保証金を徴収することは禁止されていますのでご注意ください。

3.育成就労制度への移行

2027年には技能実習制度から育成就労制度に移行します。 転籍の柔軟化や特定技能との連携強化など、より実態に即した制度が導入される予定です。今後の法改正を注視しながら、監理団体と連携し、新しい制度に備えましょう。

⇒【新しい制度】育成就労と技能実習の比較資料(無料ダウンロード)

まとめ ~技能実習は「監理団体との共同プロジェクト」

技能実習生の受入れは、

「職種の確認 → 監理団体選定 → 採用 → 手続き → 配属 → 実習」

という長期にわたるプロセスです。

受入れ企業様が制度を理解し、信頼できる監理団体と連携することで、安定して制度も運用でき、技能実習生も実習に集中することができます。

受入れ成功のカギは、"信頼できる監理団体とのパートナーシップ" にあります。

エヌ・ビー・シー協同組合のご案内

エヌ・ビー・シー協同組合は20年以上にわたり、技能実習生の受入れをサポートしてきました。これまでに多数の企業様の制度運用を支援し、トラブル防止や制度改正への対応まで幅広いノウハウを蓄積しています。

技能実習制度の導入を検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。