千葉県野田市で建築板金を営んでおられる技能実習生の受入れ企業様にお邪魔し、生活指導員の方にお話をうかがいました。 ⇒他社の受入れ事例も見てみる(無料ダウンロード資料)

生活指導員は技能実習生の生活全般に関わる大切な役割を担っています。生活指導員をご担当する上でのご苦労や気を付けていることなど、様々なお話をうかがいました。

エヌ・ビー・シー協同組合のサポート内容が分かる資料をダウンロードする

※個人情報入力の必要はありません。自動でダウンロードされます。

千葉県野田市で創業70年の建築板金

御社のことを教えて下さい

生活指導員様:わたしたちは金属屋根専門工事をやっておりまして、創業して今年で70年になります。

技能実習制度における生活指導員

生活指導員は何人で担当されていますか?

生活指導員様:基本的に私が一人で担当していますが、社員が少ないものですから、会長・社長含め、社内全体で協力して当たる場面もたくさんあります。

生活指導員は大変な業務ですか?

生活指導員様:「日本人には当たり前でも技能実習生は知らない」ということが多いので、最初は「技能実習生は何が分からないか」を把握することが大変でした。

技能実習生にとって日本は外国です。生活環境の違う外国で充実した生活を送ってもらうためにも色々なことを教える必要があるので、今でも緊張感をもって接しています。何よりも事故や犯罪に巻き込まれないように気を付けていくことが大事ですね。

指導・伝え方のコツなどはありますか?

生活指導員様:まず考えないといけないのは、彼らの日本語の習熟度です。伝わらない表現では意味がないので、彼らが理解できる日本語で伝えるようにしています。

できるだけシンプルな文型と表現を使って、例えば日本では当たり前の「遠回しな表現」とか「空気を読む」みたいな文化は外国人には理解できない、ということを強く意識しています。

ほとんどの実習生は、日本語のニュアンスや「行間を読む」といった日本文化が分からないまま来日していますので、「気づいてくれ。雰囲気で察してくれ。空気を読んでくれ。」といった感覚は、こちらも捨てるべきだと思います。

技能実習生を受け入れて何かトラブルがありましたか?

生活指導員様:トラブルは大きく分けて2種類ありました。

一つは言葉・文化の違いによるトラブル、もう一つは年代差によるトラブルです。

日本と技能実習生の母国とでは文化や生活習慣が違うので、例えば掃除の方法が違っていたり、公共のマナーが理解できなかったりといったことがありました。

また言葉のトラブルでは、仕事の現場で指示が通じないということもありました。

もうひとつは、年代の差によるトラブルです。

意外にも、文化や言葉の違いによるトラブルよりも、むしろ多かったのが年齢差を起因とするトラブルでした。特にこの業界は社員の高齢化が進んでおりますので、外国との文化の違いではなく「年代による文化の違い」が意外にもトラブルの原因となっていました。

若い技能実習生に求める礼儀や建前、そして指導方法などでのトラブルの内容が、いわゆる「外国人を受け入れたことによるトラブル」ではありませんでしたので、これはおそらく日本人の若い子が入ってきたとしても発生した、社員の高齢化によるトラブルじゃないかなと思います。

⇒他社の受入れ事例も見てみる(無料ダウンロード資料)

言葉・文化の違いではどのようなトラブルがありましたか?

生活指導員様:まず言葉についてですが、技能実習生が実際に習ってくる日本語は「~です」「~ます」といった丁寧な日本語です。

しかし、現場での指示のほとんどは「気を付けろ」「ちょっと待っていろ」といった命令形や、「~するな」といった禁止形になります。技能実習生は、命令形や禁止形などはあまり習っておらず、そのままでは現場にはいって混乱しますので、まずは命令形と禁止形というものを教える必要がありました。

文化的な違いでは、寮の部屋に水を流して掃除してしまうということがありました。「母国と同じ方法で掃除をした」ということでしたが、これはさすがに想定外でちょっと腰が抜けましたね(笑)。よく考えればそれは当然の話で、「日本家屋では水を流さない」ということも、教えない限り知らないですからね。ただ、監理団体やお送り出し機関が事前に教えておいて欲しいですね(笑)。

技能実習生はとてもキレイ好きなんです(笑)。

技能実習生からどのような相談がありますか?

生活指導員様:ごみの捨て方や電気水道ガスといった生活に必要なこと、あとはやはり日本語のことですね。市役所から来る書類が読めなくて意味が分からない、そういったものを教えてくれということがあります。

あとは、職場での人間関係についての相談などもあります。

今受け入れているカンボジアの技能実習生はとても静かな人達なので、こちらから気づいてあげられるように気にかけています。

技能実習生と打ち解けたキッカケはなんですか?

生活指導員様:今受入れている技能実習生は、来日した時は19歳の未成年でした。「母国の親御さんから預かっている」という責任を感じていましたので、保護者代わりとして結構うるさく注意していました。技能実習生が日本で頼るのは私たちになりますので、なるべくいろいろ話を聞くようにしていました。一緒に食事に行ったりとか、街に連れ出したりとか、そうやっているうちに打ち解けるようになりました。

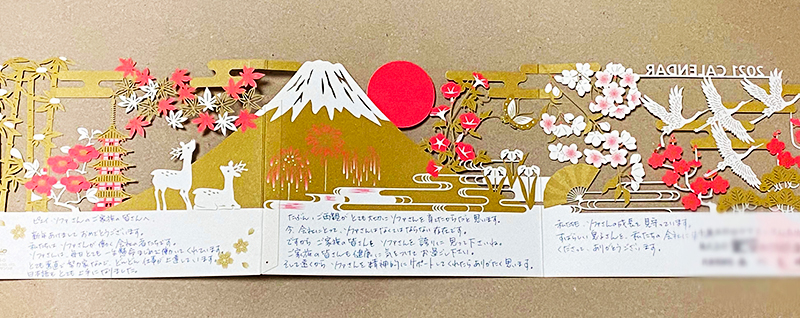

私が気をつけているのは、季節の節目ごとに技能実習生の親御さん宛にお手紙を書き、エヌ・ビー・シー協同組合のスタッフの方に翻訳してもらって送る、ということをやっています。

「お子様が大変よくやってくれているということ」と、「親御さんがこちらに送りだしてくださったことに感謝しているということ」をお伝えることで、ご家族にも安心していただけるだろうし、技能実習生も家族の誇りになることで本人の自己肯定感が高まると思うので、私自身で書いています。

⇒他社の受入れ事例も見てみる(無料ダウンロード資料)

カンボジア人技能実習生を受け入れて

カンボジア人を受け入れて印象は変わりましたか?

生活指導員様:技能実習生を受け入れている他社ではベトナム人の受入れが多かったので、ベトナムに関してはなんとなくイメージはありましたが、カンボジア人に関しては全くイメージがありませんでした。ただ、受け入れてみると、とても静かで素朴な方々だなというのが分かりました。

カンボジア人の良いところはどこですか?

生活指導員様:とても素直です。とても素直で穏やかなので、そこが本当に助かっています。また、こちらが気を使うように、向こうも気を使ってくれたりもします。

技能実習制度への印象

技能実習生を受け入れてみて良かったことを教えていただけますか?

生活指導員様:まず、若い技能実習生がいることで会社のリフレッシュに繋がったと思います。業界全体で高齢化が進んでおり若い従業員がなかなか入ってこないという現状がありますが、そこへ若い技能実習生が加わり、これまで部下がいなかった社員にも部下ができたということで、上司として、先輩として、そして指導者としての意識と自覚が芽生えたということは大変良かったと思います。

また、これまでは事務職と現場とでは必要最低限のコミュニケーションしかありませんでしたが、技能実習生がいることで、事務職のわたしが生活指導員をしているということもあり、現場とのコミュニケーションの機会が増え、会社としていい関係ができたなと思っています。

他の従業員様からのお声で、良かったことがあれば教えて頂けますか?

生活指導員様:日々技能実習生の成長を感じられて嬉しいという声があります。社員全員が親のような目で技能実習生を見ているところがありますので、「去年できなかったことがココまでできるようになったね」というような喜びが、会社の励みにもなっています。

同時に、技能実習生が随時試験に合格してステップアップしていく過程を見て、人材育成に貢献しているという意識をもてるという声もありました。

エヌ・ビー・シー協同組合の印象を教えて頂けますか?

生活指導員様:技能実習生への注意や説得が必要な場合、エヌ・ビー・シー協同組合の担当職員から伝えてもらうことで、技能実習生にもスムーズに伝わりますし、また様々なレスポンスが早いので助かっています。また、毎月のレポートやフィードバックも分かりやすく、対応がきめ細かでとても助かっています。

⇒他社の受入れ事例も見てみる(無料ダウンロード資料)