近年、さまざまな形態での外国人材の採用が盛んに行われていますが「技能実習生としての来日が初めての日本」というケースも多くあり、

- 「技能実習生が初めて来日した時にどれくらい日本語を話せるのか」

- 「どれくらいの日本語力なのか」

といったことを、技能実習生の受入れをお考えの企業様から聞かれることがよくあります。

※関連情報:【徹底解説】外国人技能実習生受入れの流れ

そこで今回は、技能実習生の入国時の日本語レベルや日本語教育の現状、さらに技能実習生の日本語力を高めるポイントについて解説します。

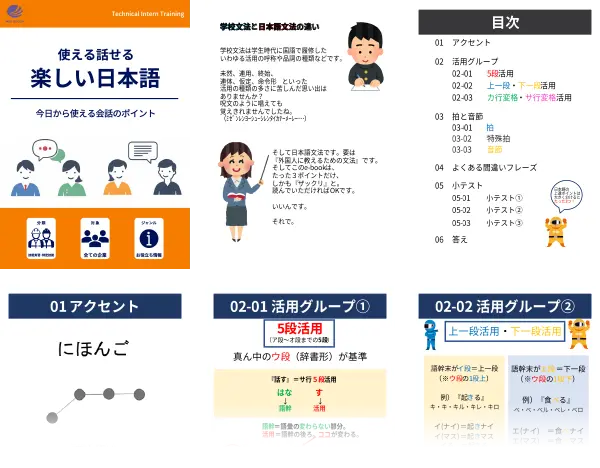

今日から使える会話のポイント 使える話せる楽しい日本語

- この資料でわかること

- ・日本語のアクセント

- ・拍と音節

- ・よくある間違いフレーズ

- ・・・等

エヌ・ビー・シー協同組合のサポート内容が分かる資料をダウンロードする

※個人情報入力の必要はありません。自動でダウンロードされます。

入国時の技能実習生の日本語レベルは

技能実習生の入国時の日本語レベルは一般的に「N5からN4程度」といわれています。N5、N4とは日本語能力試験(JLPT)における日本語力を測る基準のことで、数字が小さくなるほど難易度も高くなります。

N5、N4の日本語力は以下のように定義されています。

【N5レベルの具体的な目安】

基本的な日本語の理解が可能。挨拶や自己紹介、簡単な単語や文型(「〜です」「〜ます」等)を使って簡単な会話ができる

【N4レベルの具体的な目安】

ゆっくり話せば日常会話レベルの日本語が理解でき、意思疎通も可能

ただし入国する技能実習生全員がこのレベルに達しているわけではなく、本人の努力や送出機関の教育体制によって日本語力に違いはあります。

日本語の難易度は世界トップレベルといわれますが、習得には実はコツがあります。

⇒日本語学習はコツをつかめば簡単!(無料ダウンロード資料)

入国前の日本語教育

技能実習生が入国時に、N5からN4レベルまたはそれ以上の日本語力となるには、入国前の日本語教育が大切です。

技能実習生は入国前に「母国の送出機関」で日本語学習を含めた入国前講習を受講しますが、講習内容には以下の項目が含まれます。

- ・日本語の学習(基礎的な会話、単語の習得)

- ・日本の生活一般に関する知識(文化、礼儀、ゴミの捨て方など)

- ・労働環境の理解(技能実習制度の目的や法律の理解)

⇒技能実習生の入国前講習をおこなう「送出機関」をご存じですか?(無料ダウンロード資料)

入国前講習の実施期間

入国前講習は1か月以上かつ160時間以上の課程が原則です。

1か月以上かつ160時間以上の入国前講習を受講すると入国後講習の期間を短縮することができ、また入国前にしっかり日本語の学習をすることで入国後講習も円滑に進みますので、配属後のスムーズな生活にもつながります。

※介護職種の技能実習生は、介護の専門知識を学ぶ必要があります。

⇒いまさら聞けない送出し機関とは何か?(無料ダウンロード資料)

入国後の日本語教育

技能実習生は日本に入国して、まず最初に入国後講習施設で約1か月間の入国後講習を受けます。受入れ企業様へ配属される前の、日本語学習の最後の追い込みです。

技能実習生は、母国での入国前講習で学習した内容を入国後講習で復習し、さらに日常で使える日本語などを勉強します。講習内容には以下が含まれます。

- ・日本語の学習

- ・日本の社会、文化、法律への理解

- ・技能実習制度の理解

- ・生活に関する情報提供

- ・安全衛生教育

入国後講習では日本語学習に加えて日本の生活習慣やマナーも学習しますが、これらのカリキュラムをしっかり受講することで、配属後の生活もスムーズになります。

入国後講習の実施期間

技能実習制度では「配属先での1年間の活動予定時間の6分の1以上」の入国後講習を行わなければなりませんが、入国前講習で「1か月以上160時間以上」の課程を修了していた場合は、入国後講習を「1年間の活動予定時間の12分の1以上」に短縮可能です。

※介護職種の技能実習生で、日本語能力試験N3程度以上を取得している場合は、日本語科目のうち「発音」「会話」「作文」「介護の日本語」について合計80時間以上の受講へ短縮できます。

※関連情報:入国後講習とは?わかりやすく解説

日本語能力試験JLPT

ここで一度、日本語能力試験のそれぞれのレベルについて見てみましょう。

| レベル | 特徴 | 例 |

| N1 | 日本語の大学院に進学できるレベル。専門的な研究やビジネスにおいて、高度な日本語を運用できる。 | 学術論文の執筆、複雑なビジネス交渉、日本語でのプレゼンテーション |

| N2 | 日本語の大学を卒業できるレベル。 ビジネスシーンや日常生活において、高度な日本語を運用できる。 | ビジネス文書の作成、複雑な問題解決、異文化間コミュニケーション |

| N3 | 日本語で一般的な社会生活を送れるレベル。 仕事や勉強で必要な日本語を理解し、使用できる。 | 日常会話、簡単なビジネス文書の作成、日本のニュースを理解する |

| N4 | 日常生活で必要な日本語を理解し、使用できる。 | 日常会話、簡単な指示の理解 |

| N5 | 日本語学習のスタートライン。簡単な自己紹介や、日常的な挨拶ができる。 | ひらがな、カタカナ、簡単な漢字の読み書き、簡単な質問に答える |

技能実習生の日本語レベルに幅がある理由

技能実習生の入国時の日本語レベルは「N5からN4程度」といわれていますが、N5とN4では実は大きな差があります。同じように入国前講習を受講しているのに日本語能力に差がつくのには、以下のような理由が挙げられます。

①送出機関の教育に幅がある

一般的に送出機関の講師は、日本人ではなく外国籍の講師が大半です。日本人講師が働いている送出機関は多くありません。また、送出機関で日本語講師をしているほとんどが元技能実習生です。技能実習を修了して母国で日本語教師の資格を取り、教師として活躍している元技能実習生の講師は、日本での生活や日本語学習過程での苦労など貴重なアドバイスはできますが、こと日本語力においては、日本人講師レベルを求めることはできません。

また、そもそもの日本語教育レベルが低い場合もあります。講習を全て母国語で行う送出機関などもあり、そのような場合は技能実習生の日本語レベルもあまり期待できません。

②入国後講習施設のレベルに幅がある

入国後講習では日本人講師が講習を行うことが基本ですが、外国人が講師をしている施設もあります。技能実習生は企業配属後からは日本語で社員の方とコミュニケーションを取るため、入国後講習での日本語学習は大変重要ですが、講師や講習内容に幅があるため、その結果日本語力にも差が出てきます。

日本語教育はもちろん、生活指導の質も重要になります。ごみの捨て方や交通ルール、文化やマナーの違いなど、配属後に技能実習生や受入れ企業様が困らないように指導するのも入国後講習施設の役目です。ここでの差は技能実習生の配属後に大きく影響することもありますので特に大切な要素といえます。

③監理団体の質が違う

一般的に、送出機関と入国後講習施設を選定しているのは、監理団体です。監理団体が、質の高い送出機関や入国後講習施設を選定している場合とそうでない場合で、配属された時の技能実習生の日本語レベルに差がでてきます。

受入れ企業様が自ら、送出機関や入国後講習施設を選ぶことは簡単ではありません。そういう意味において、質の高い送出機関や入国後講習施設と提携している監理団体を選ぶことが、日本語レベルの高い技能実習生を採用するポイントになります。

⇒技能実習が成功する8つの秘訣が分かる資料をダウンロードする(無料)

技能実習生の日本語レベルを上げる秘訣

それでは受入れ企業様に配属された後の、技能実習生の日本語レベルをあげるにはどうすればよいのでしょうか。

送出機関や入国後講習施設を経て配属された技能実習生の日本語力を上げるには、受入れ企業様のサポートが必要になります。いくつかポイントを見てみましょう。

現場では日本語を使用する

現場で使われる日本語は、教科書や教室で学習したものとは異なります。どれだけ日本語レベルが高い状態で配属されても、実際に現場で使われる日本語に触れると最初は戸惑いますので、まずは平易な日本語を現場で使用し、技能実習生の日本語レベルにあわせつつ、日本語でやりとりをしましょう。

また現場で使うのは日本語だけにして、常に日本人社員と日本語で会話をすることで、技能実習生の聞き取り能力も上がり、話し方の練習にもなります。日頃からしっかりコミュニケーションをとることで、日本語だけでなく日本での仕事に対する考え方や文化も身についていくことでしょう。

- 【現場での日本語指導のポイント】

- ・簡単な言葉でゆっくり話す

- ・言葉だけでは伝わらない時は、ジェスチャーや表情を効果的に使う

- ・同じことを何度も繰り返し説明し、間違いは優しく訂正する

- ・技能実習生一人ひとりの日本語レベルは異なるため、個人の能力差を理解し、個々の能力に合わせた指導をする

このような日本語指導は社員全員の協力が必要ですが、その中でも実習指導員の活躍が大切になります。技能実習生が理解しているのかどうか確認しつつ、丁寧にコミュニケーションをとるよう心掛けましょう。

私生活でも日本語を使用する

技能実習生が私生活でも日本語を使うようになれば、さらに日本語力の向上につながります。

- ・日本語のテレビやアニメを推奨する

- ・日本語の書籍や漫画を寮や事務所に置き、自由に読めるようにする

- ・地域の行事やイベントに参加する

日頃から日本語に触れられる環境であれば、自然と日本語力もあがっていきます。

ただし、無理強いは禁物です。日本語でのコミュニケーションが苦手な技能実習生に対しては無理強いせず、その技能実習生のペースに合わせてサポートをしましょう。また各国の文化背景を尊重し、言葉遣いやコミュニケーションのスタイルに配慮することが必要です。このような指導は生活指導員の活躍が大切になります。

現場を他国籍にする

現場に多国籍の技能実習生を受け入れることで技能実習生同士の共通言語が日本語になりますので、日本語力向上が期待できます。また他国の異なる文化背景を持つ人々と交流することで、異文化を受け入れる柔軟性も高まりますので、結果日本の文化や習慣に対する理解も深まっていきます。

日本語教育アプリを活用する

外国人技能実習機構が提供している、外国人技能実習生向けの日本語教育アプリを活用することも日本語力向上に役立ちます。

【外国人技能実習機構:外国人技能実習機構の提供教材】

日本語教育アプリは、教材や教室での学習と比べると手軽に学習でき多様なコンテンツが用意されているため、語彙・文法・会話・リスニング等、様々なスキルをバランスよく学習できます。また同じ問題を繰り返し解いたり、発音を練習したりすることで、効率的に学習効果を高めることができます。ゲーム感覚で学習できるアプリもありますので、飽きずに楽しく学習を続けることができます。

本人の意欲の高さが大切

技能実習生が日本語を学習できる環境を整えることも受入れ企業様の大切な役目ですが、やはり技能実習生本人のやる気がないと上達はしません。技能実習生の学習意欲の違いは、次のような形で現れる傾向があります。

①目標設定の有無

学習意欲の高い技能実習生は、将来のキャリアプランを明確に持ち、日本語学習をその目標達成のための手段と捉えています。学習意欲の低い技能実習生は、明確な目標がなく、なんとなく日本語を勉強しているという様子が多く見られます。

②学習習慣

学習意欲の高い技能実習生は、自発的に学習計画を立て、継続的に学習に取り組みます。またそういった環境で育ってきたケースが多く見受けられます。学習意欲の低い技能実習生は、学習計画がなく、その場その場でしか学習に取り組めない傾向があります。

③日本文化への関心の有無

学習意欲の高い技能実習生は、日本の文化に興味を持ち、積極的に日本の社会に溶け込もうとする傾向にありますが、学習意欲の低い技能実習生は、日本の文化に馴染めず、孤独感を感じている場合があります。

④問題解決能力の有無

学習意欲の高い技能実習生は、生活の中で直面する問題を自ら解決しようとしますが、学習意欲の低い技能実習生は、問題に直面した際にすぐに周りの人に頼ってしまう傾向があります。もちろん個人差がありますので一概にはいえませんが、日本語習得は技能実習生にとっては決して低いハードルではありませんので、意欲の高さは技能実習生にとって大切な要素です。技能実習生の面接では、意欲の高さを測る大切な機会と捉え、意図をもって質問するようにしましょう。

⇒これがあれば面接は万全!チェックリストをダウンロードする(無料)

まとめ

技能実習生の日本語力向上は、企業の円滑な業務遂行と生産性向上に直結する重要な課題です。入国前後の日本語教育に加え、現場でのサポートや実習生自身の学習意欲を引き出す環境作りが欠かせません。受入れ企業様は、簡単な日本語での会話を日常化したり、現場や私生活での日本語使用機会を増やす工夫をするなど、技能実習生の成長を後押ししていきましょう。

また技能実習生の日本語力向上には、信頼性の高い監理団体や送出機関の選定が大きく影響します。質の高い教育を提供できるパートナーと連携し、技能実習生一人ひとりに適切な支援を行うことで、より良い結果を得られるでしょう。

⇒コツをつかめば習得は簡単!技能実習生に渡してほしい日本語資料をダウンロードする(無料)